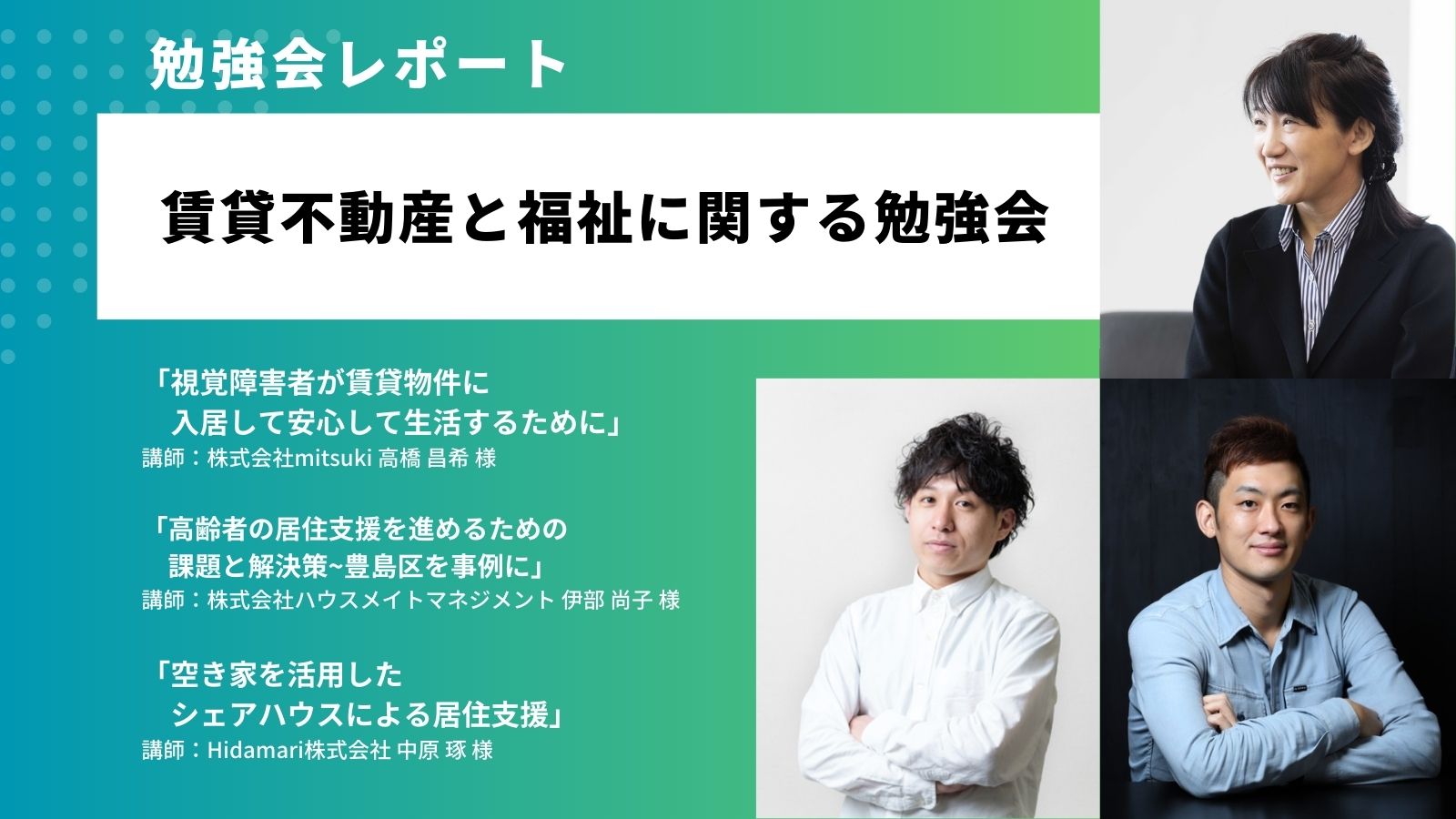

今回一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会が開催した“賃貸不動産と福祉に関する勉強会”に参加致しました。

賃貸不動産と福祉との関係性については昨今様々な課題が表面化する中で連携が非常に重要だ、という認識も強くなってきております。そういった状況を踏まえて、各分野の専門家の皆様が賃貸不動産と福祉について講演してくださいましたのでレポートいたします。

アジェンダ

第一部「視覚障害者が賃貸物件に入居して安心して生活するために」

講師:株式会社mitsuki 高橋 昌希 様

第二部「高齢者の居住支援を進めるための課題と解決策~豊島区を事例に」

講師:株式会社ハウスメイトマネジメント 伊部 尚子 様

第三部「若者の貧困について」

「空き家を活用したシェアハウスによる居住支援」

講師:Hidamari株式会社 中原 琢 様

まずは視覚障害者に関する事業を展開している株式会社mitsuki 代表の高橋様です。

株式会社mitsukiは視覚障害者の外出を支援する「同行援護」サービスを提供する事業所の運営や視覚障害者に関する情報を発信するWEBメディア「Spotlite」等を提供している企業です。

高橋様からは「視覚障害について知る」「部屋探しで困ったことと工夫」「入居後の生活で困ることと工夫」についてお話がありました。

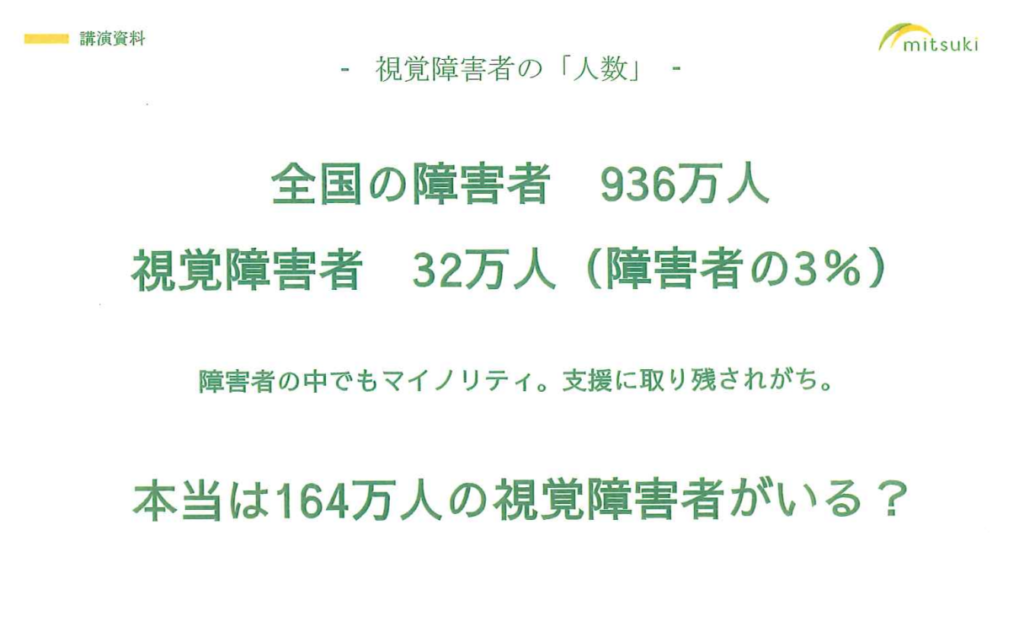

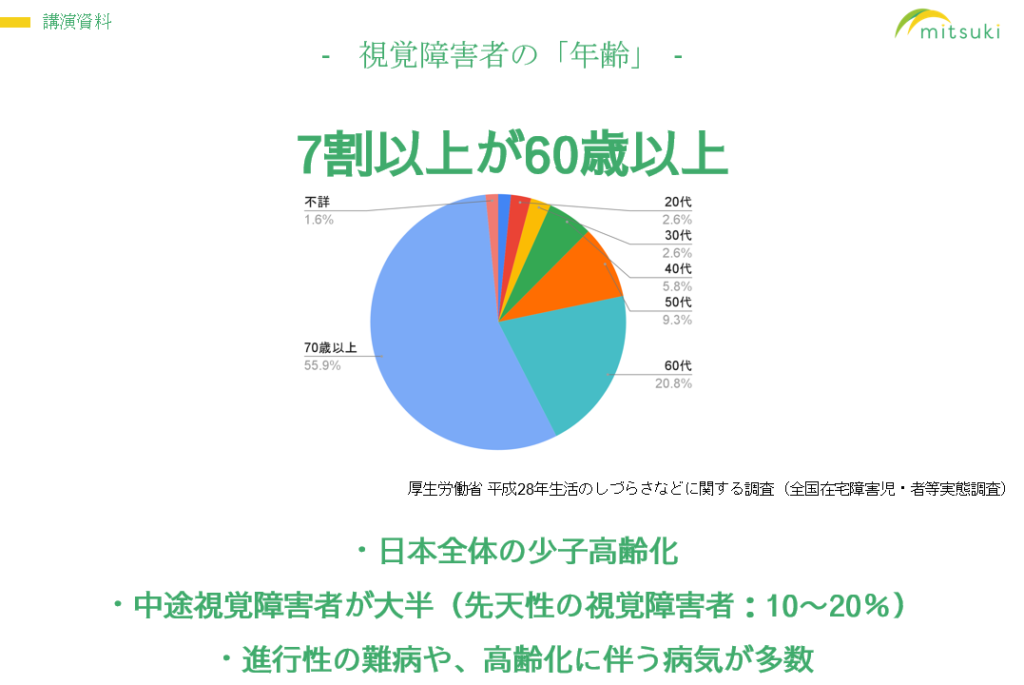

冒頭、「視覚障害について知る」では視覚障害者の方は全国の障害者の約3%であり、7割以上が60歳以上ということ、中途視覚障害者が大半を占める等、視覚障害者の現状についてお話をいただきました。

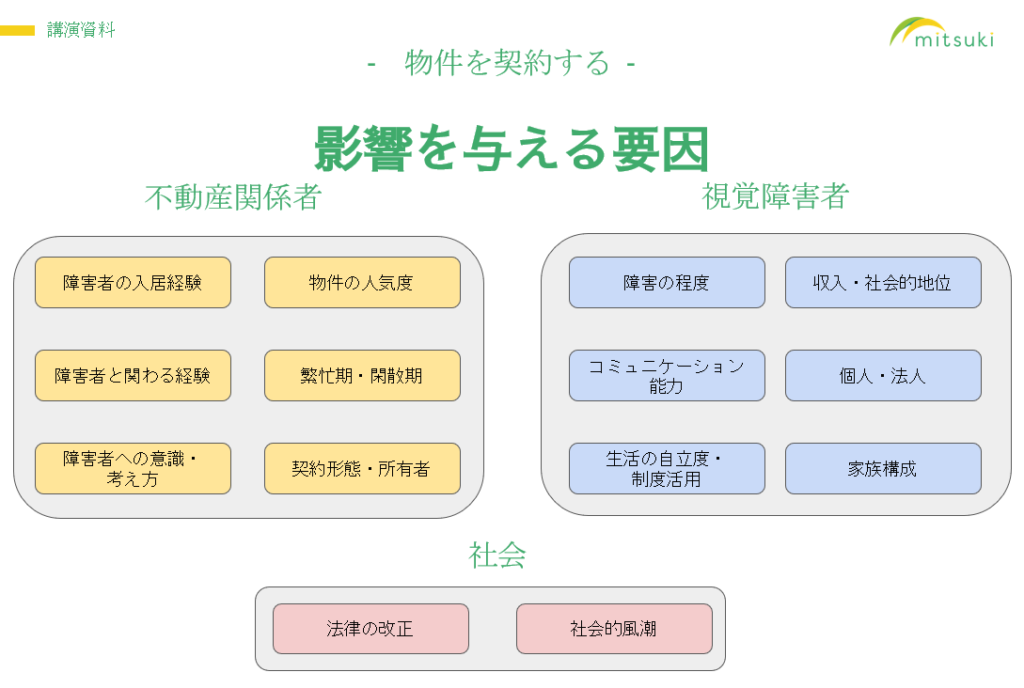

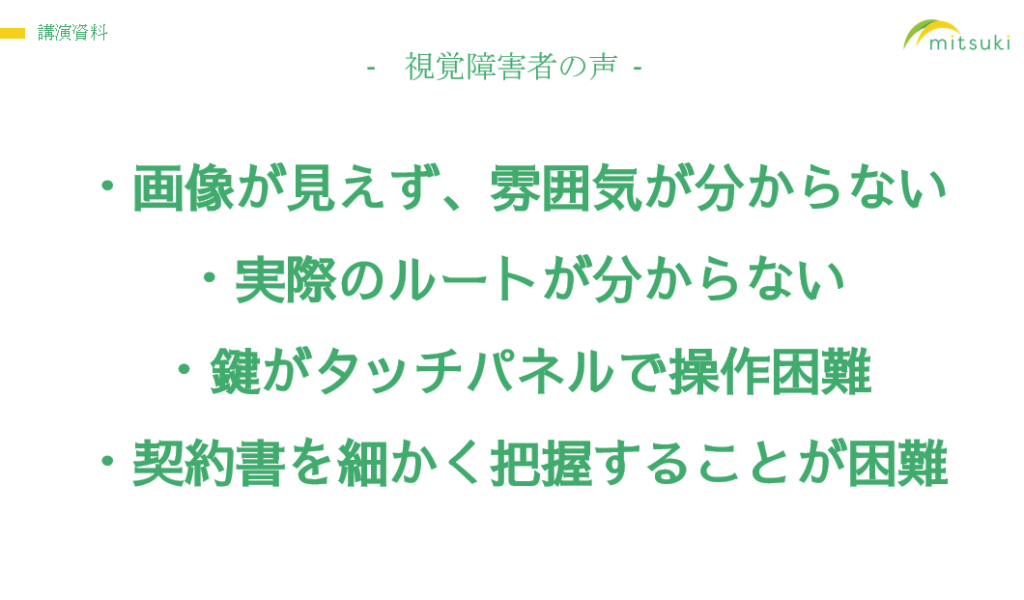

「部屋探しで困ったことと工夫」では、視覚障害者ということで入居を断られるケースや、お部屋探しから契約するまでに困ったことについてお話を頂きました。視覚障害者が住居を探す際には、彼らが”どのように見えているか”、”どのような困難を抱えているか”を視覚障害者の方も積極的に伝え、入居に関して“必要なサポートは何か”、“どの程度のサポートが必要なのか”をお互いで確認することが大切だということでした。高橋様からは「視覚障害者という形で一括りにすることなく、視覚障害のある一人の入居希望者として総合的に判断してほしい」というお話は心に残るものでした。確かに、視覚障害者の見え方を知ることや活用できる制度を把握することで入居後の自立度を想像することができますし、お互いを知ることがまずは大事であると感じました。

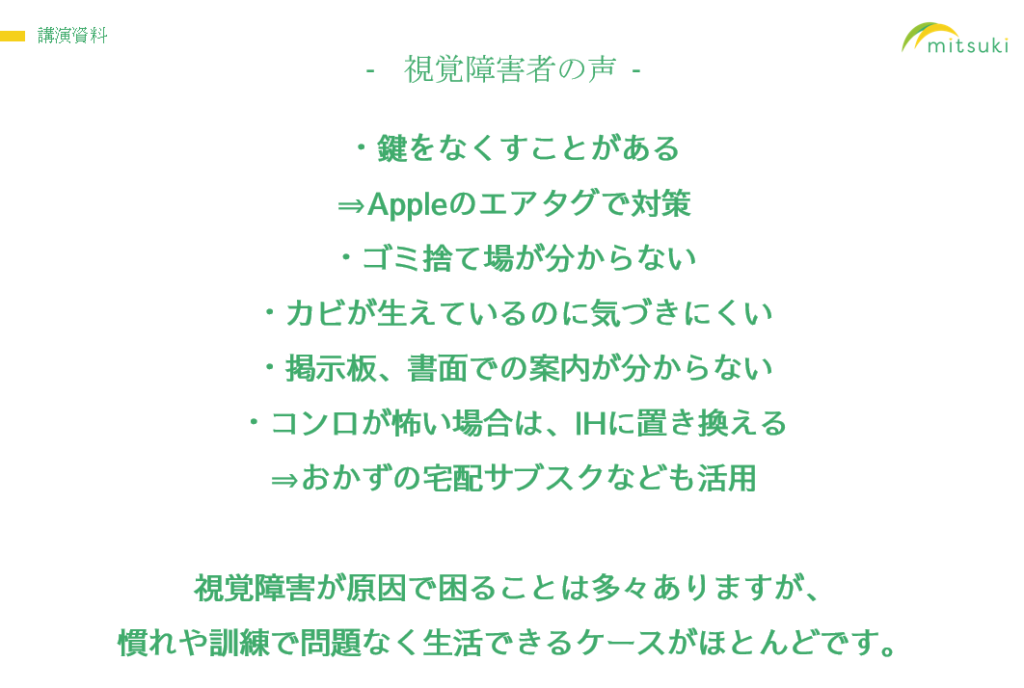

「入居後の生活で困ることと工夫」では、入居後に視覚障害者の方が生活で困ることは上記のようにありますが、ITを活用し物の場所を教えてくれるアイテムの使用、福祉制度の利用、友人に来てもらい手伝ってもらう、IHに置き換えることで火の取り扱いが簡単になる等工夫して生活している方も多いとのことでした。生活上困ることは多々ありますが、今は様々なサービスがあります。視覚障害であるからといって一人暮らしができないというわけではありません。そういった情報をお互いが知ることで解決できることが多くあるのではないか、と強く感じる講演でした。

今回の講演に先立って行ってくださった

「視覚障害者が引っ越し・一人暮らしで困ることとは?座談会を実施しました」の記事も併せてご覧ください。

「高齢者の居住支援を進めるための課題と解決策~豊島区を事例に」

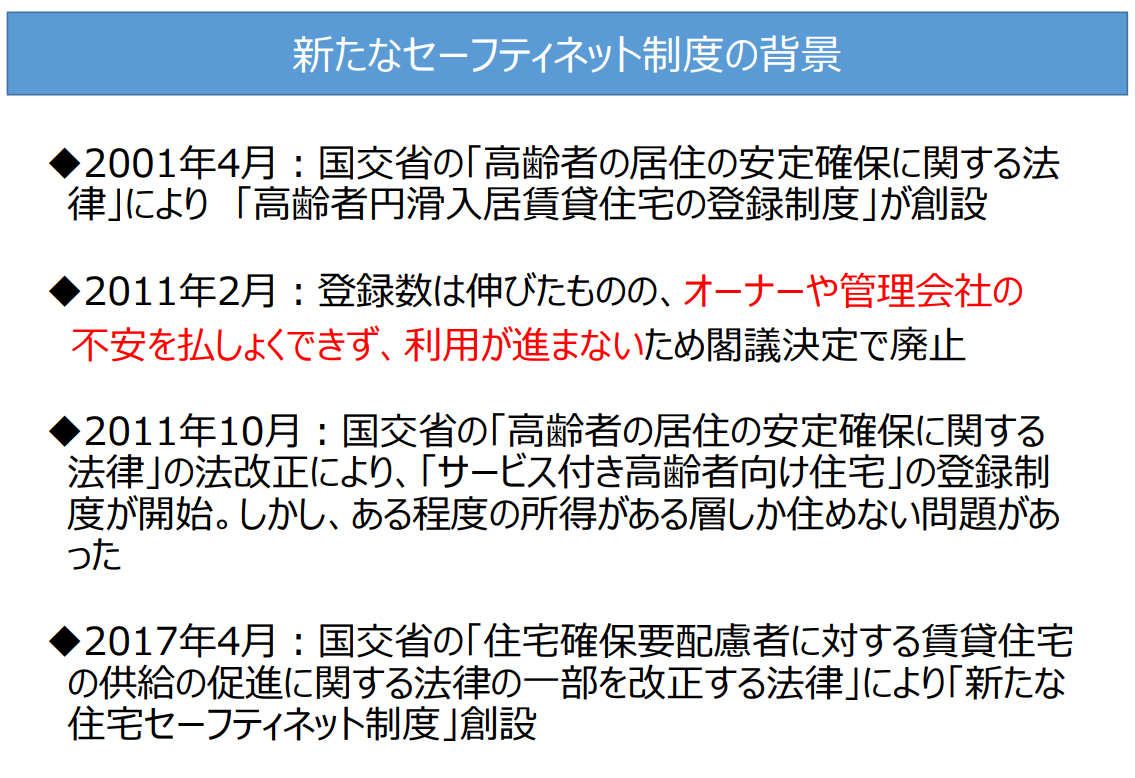

続いては株式会社ハウスメイトマネジメント 伊部様による「高齢者の居住支援を進めるための課題と解決策”豊島区を事例に”」です。まずは伊部様より新たなセーフティネット制度が創設されるまでの背景についてと住宅の登録状況についてお話を頂きました。

(参考:住宅セーフティネット制度とは(国土交通省))

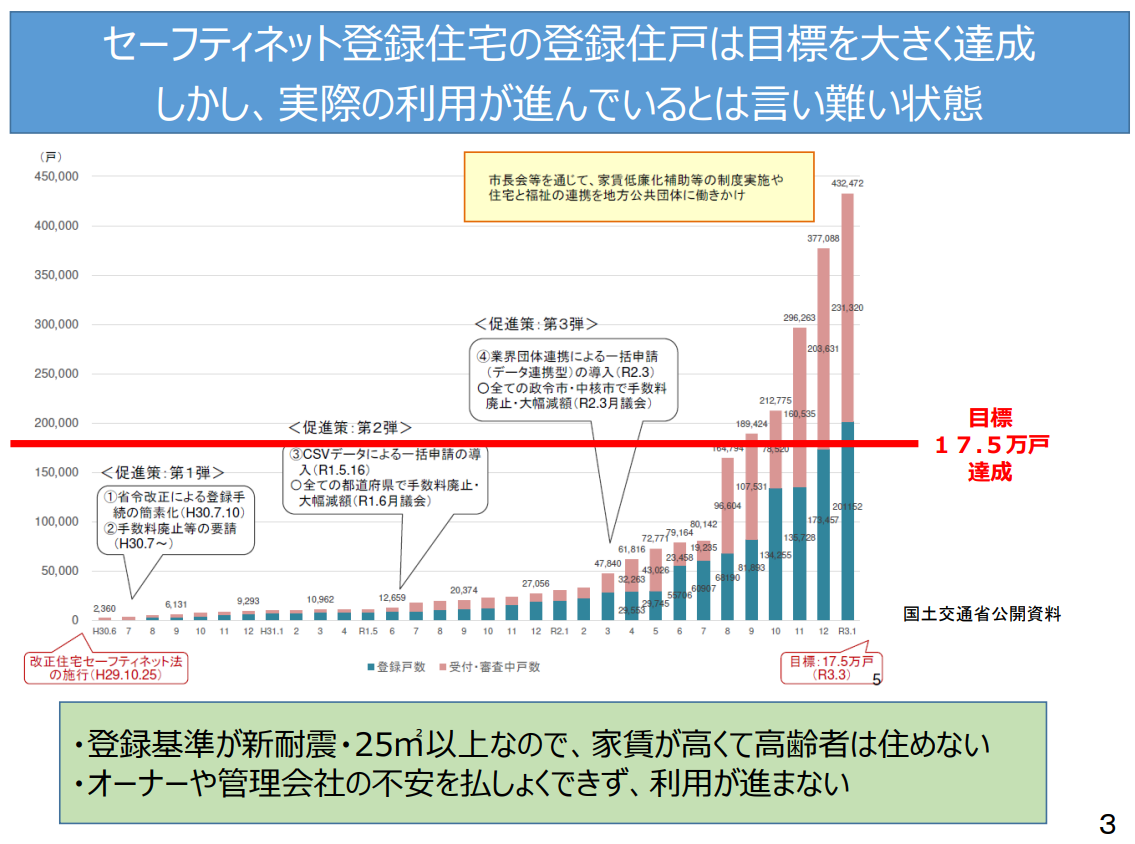

登録物件数自体は目標となる17.5万戸を大きく達成するも、登録基準が新耐震かつ25平米以上の物件のため家賃が高く高齢者が住めない現状があるとのことでした。同時にオーナー様や管理会社の不安も払拭できず利用が進まない現状がありました。

(引用:豊島区居住支援協議会HP)

こちらは豊島区のとしま居住支援バンクの事例です。としま居住支援バンクでは耐震基準や平米基準がなく、国のセーフティネットよりも住宅の登録がしやすいとのことでした。

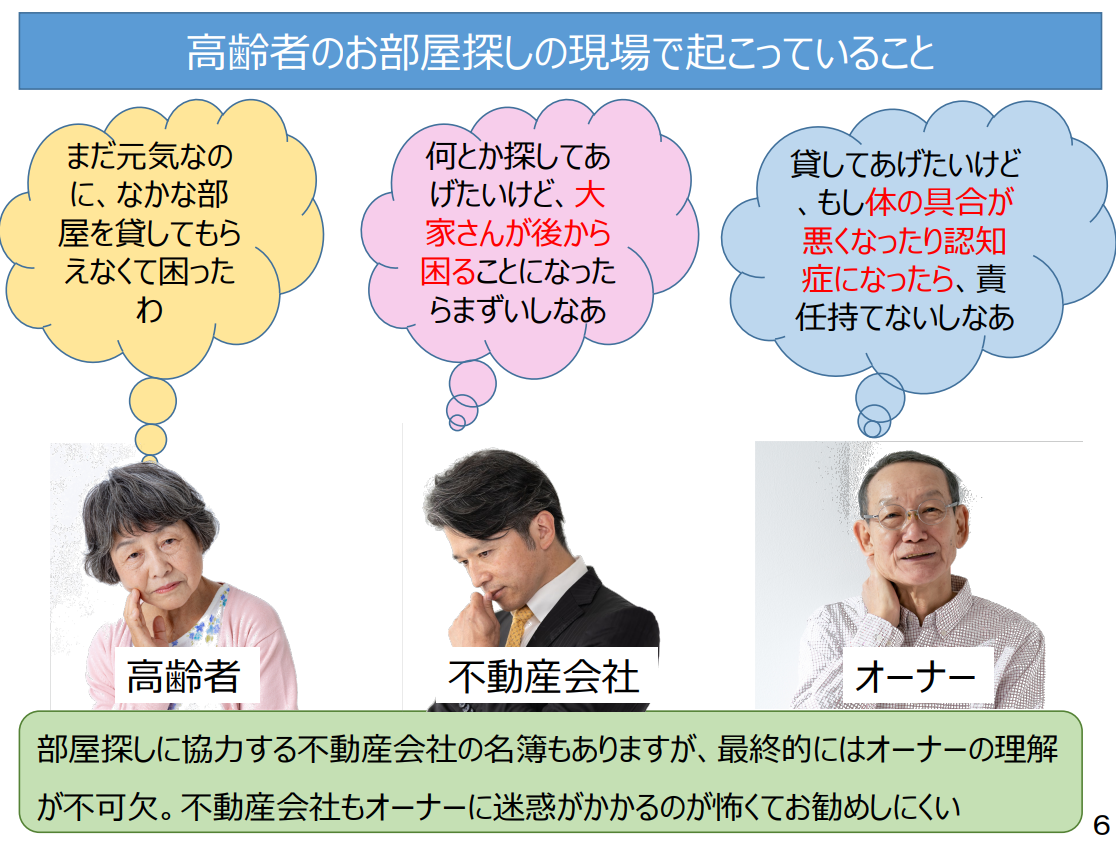

また、高齢者のお部屋探しの現場において借主は「高齢だからお部屋が借りにくい」、管理会社は「なんとかしてあげたいがオーナーさんに迷惑はかけられない」、オーナーさんは「貸してあげたいけど、何かあった時に大変」とそれぞれにおいて課題はあるものの、やはり最終的にはオーナーさんへの理解が不可欠とのことでした。また建物管理・賃貸借契約では解決できない課題も残っているそうです。

以下全宅連における「住宅確保要配慮者等のための居住支援に関する調査研究」でまとめた課題と解決策です。

【課題】孤独死→原状回復費用が高額になる

【解決策】孤独死保険にて対応可能

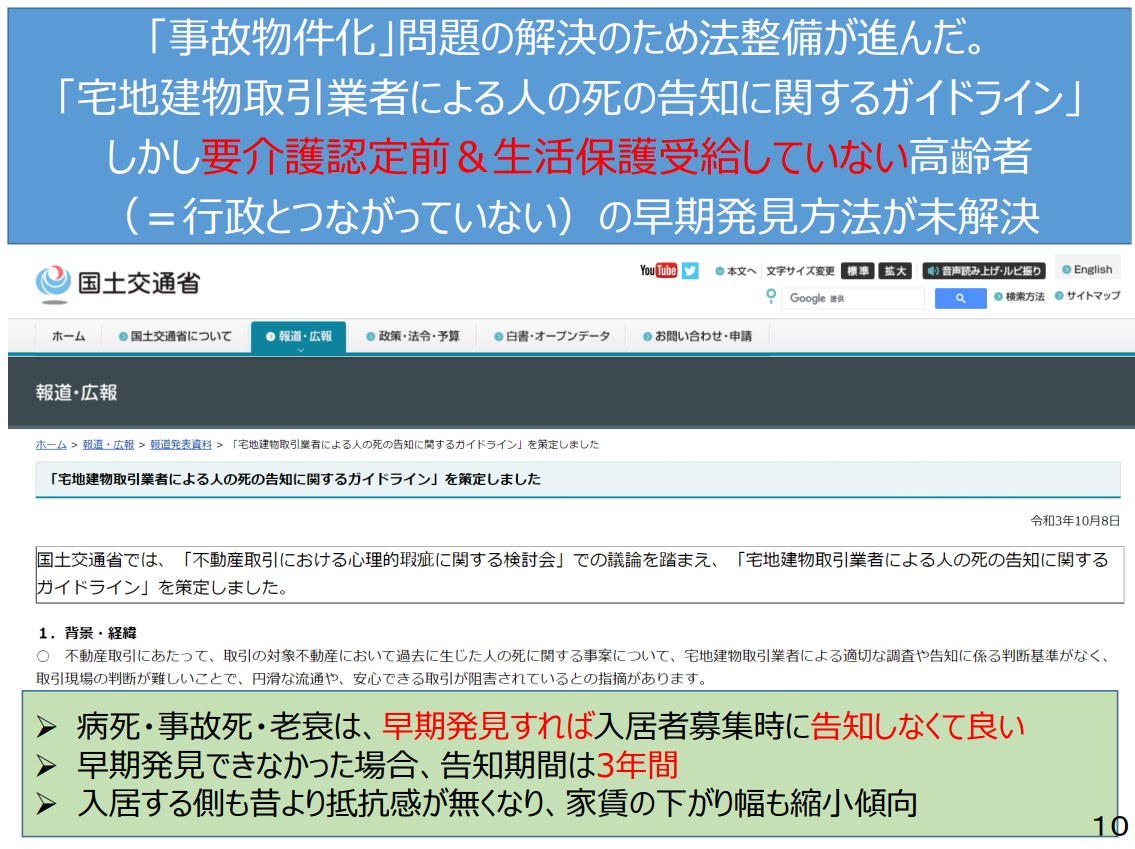

【課題】孤独死→事故物件化し家賃が下落

【解決策】法整備は進むが早期発見に課題は残る

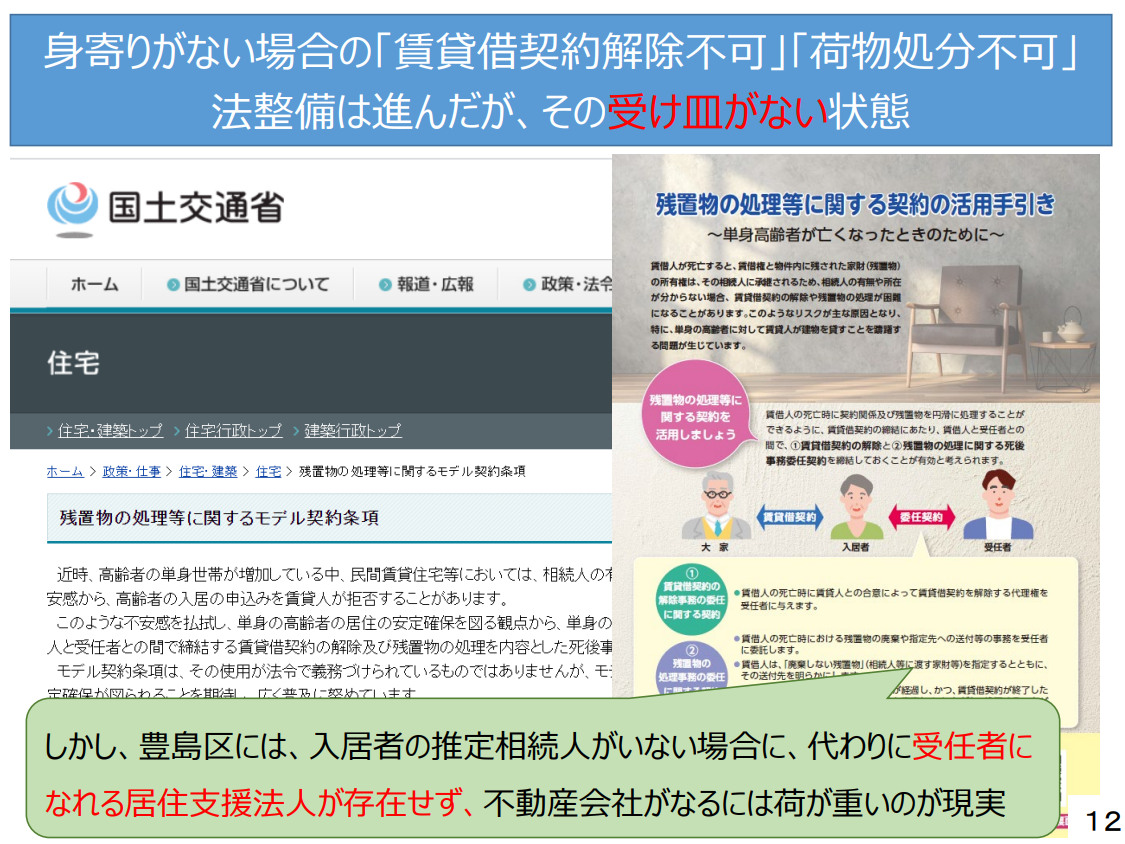

【課題】孤独死→賃貸借契約が解除できない、荷物処分ができない

【解決策】法整備は進むも対応する受け皿に課題

【課題】認知症・健康状態悪化※不動産業界だけでは難しい

【解決策】未解決・見守りの仕組みが重要

課題は多くありますが、解決に向けて様々な事例をご紹介くださりました。

また大きな課題としては健康状態が不安定になってから要介護認定までの間を見守る人がいないということでした。ただ、豊島区では見守りについても民生委員の他に様々なサービスがありました。

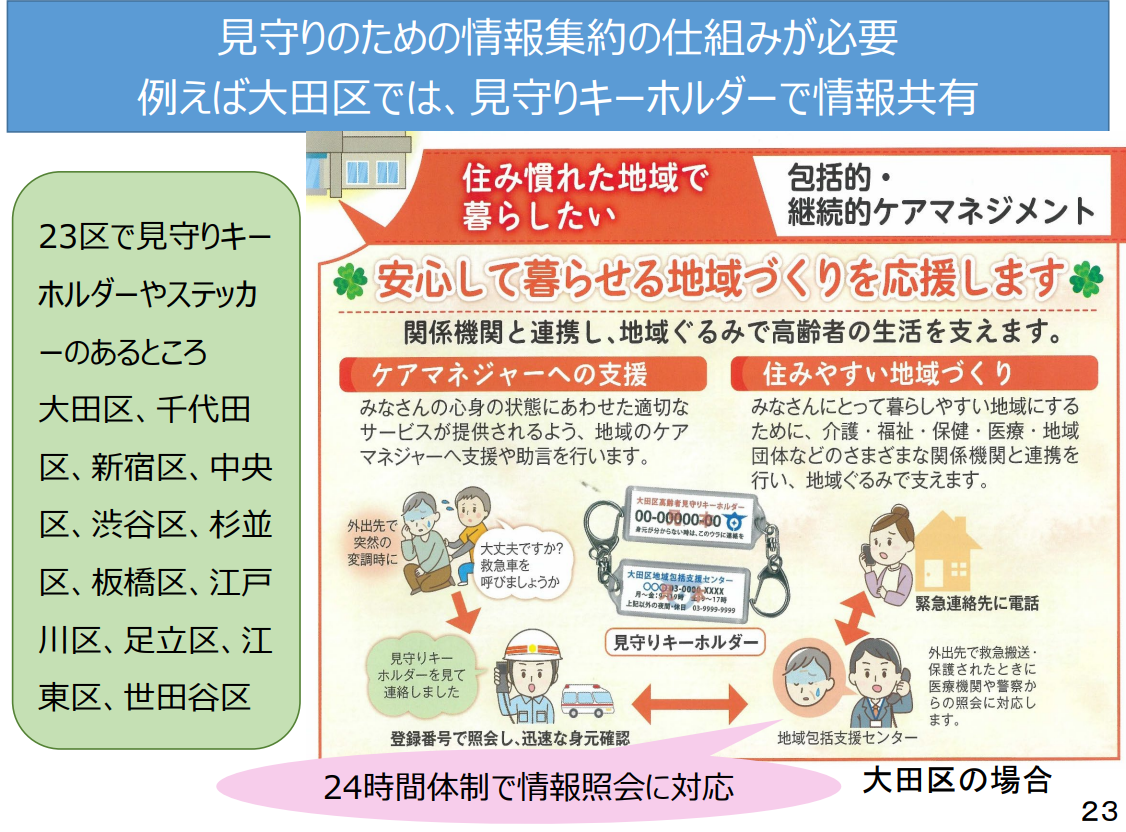

見守りについては情報の集約の仕組みと情報共有が重要とのことでした。

例えば、不動産会社が見守りの仕組みに入っていない場合、

- 入院したことがオーナーや不動産会社に伝わらず無断で滞納している状態に

- 室内で倒れているかもしれないが鍵が開けられない

等の問題が起きるのでそう言った意味でも不動産会社が見守りの仕組みに入っていくことも大事とのことでした。

大田区の見守りキーホルダーの事例。(情報の集約と共有の事例)

各地域には様々な高齢者福祉の仕組みがあるので、まずは知ることから始めることが大切とのことでした。今回、私たちも様々な課題やそれを解決する地域のサービスや仕組みを知ることができました。一方でこのような機会がなければ知る機会がなかったことも否定できません。YORISOUとしてもこういった情報を継続的に伝えていきたいと思います。

「空き家を活用したシェアハウスによる居住支援」

最後は「空き家を活用したシェアハウスによる居住支援」をHidamari株式会社 中原 琢様にお話いただきました。まずは、前提として全宅管理より若者の貧困に関する現状が伝えられました。

▼学生・若年層について

- 学生の年収は100万円未満が6割超

- 学生及び20代の社会人は親族が他の都道府県に住んでいる割合が高く、生活に困窮した場合にサポーターとなる人がいない

- コロナ禍で3割の学生の収入が減少

- 元々の年収も低いため、最低限の生活を維持することができていないのではないか?

セーフティーネット住宅等の活用が求められる

参考:首都圏の私立大生の生活費が30年で3分の1以下に 1日当たり710円

また、若者を支援するNPO団体へのヒアリングでは「大震災並みの非常事態である」と仰っていたそうです。そういった現状を踏まえて、使われてない空き家や空き部屋をシェアハウスとして有効活用し、コミュニティ重視型住居を通じて、人と人の関わりを増やしていく取り組みをしているHidamari株式会社の中原様のお話は私たちにヒントを与えてくださるものでした。

Hidamariのシェアハウスは、昔でいうところの下宿といったイメージだそうです。オーナーさんが住んでいる家の空いた部屋を若者や外国人の方などに貸し出す制度です。ホームページには、空いている部屋や家、オーナーさんの写真が掲載されています。入居前に、Hidamariが部屋を実際に見て環境や住みやすさを確認し、またオーナーさんと顔を合わせて1時間ほどインタビューを行い、入居者を募集するそうです。

シェアハウスのメリットとして、オーナーさんは元々使わない部屋を貸し出すことで、収入を得ることができたり、孤独感がある方には人と人が繋がる居場所を提供でき、人を助けるという社会貢献的な側面を持つことができるとのこと。また、入居者さんは、家具家電がすでに揃っているため、初期費用を安く抑えられることや、オーナーさんが作ったこだわりの家で変わった体験ができる点も魅力的とのことです。

確かに、初期費用を抑えられ、人と人との繋がりを提供されているHidamariさんのシェアハウスは様々な問題の解決策として活用も期待されます。

不動産事業者との協業もスタートしており、Hidamariさんでは入居者さんのコミュニティを作りやイベント・パーティーを開催するなど、環境づくりに力を入れ、一方で建物の維持管理は難しいため、それを不動産事業者と連携することで双方の得意分野を活かしているとのことでした。

「シェアハウスは人口が多い場所でないと成立しないと思われていますが、全国に成功例があることをお伝えしたいです。このモデルで空き家問題の解決と賃貸問題解決に全国で取り組んでいきたいです。」と中原様は仰います。空き家問題に加えて、若者の貧困問題にも一躍担うサービスとなりそうで、今後も注目していきたいと思います。

本勉強会ではお互いを知るということで、講演以外にも質疑応答が活発に行われ、時には議論になるほど活発に情報交換が行われておりました。YORISOUでは今後もセーフティネットについて定期的に情報を皆様にお伝えしていきたいと思います。