一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会が開催した“賃貸管理サミット2023”に参加致しました。

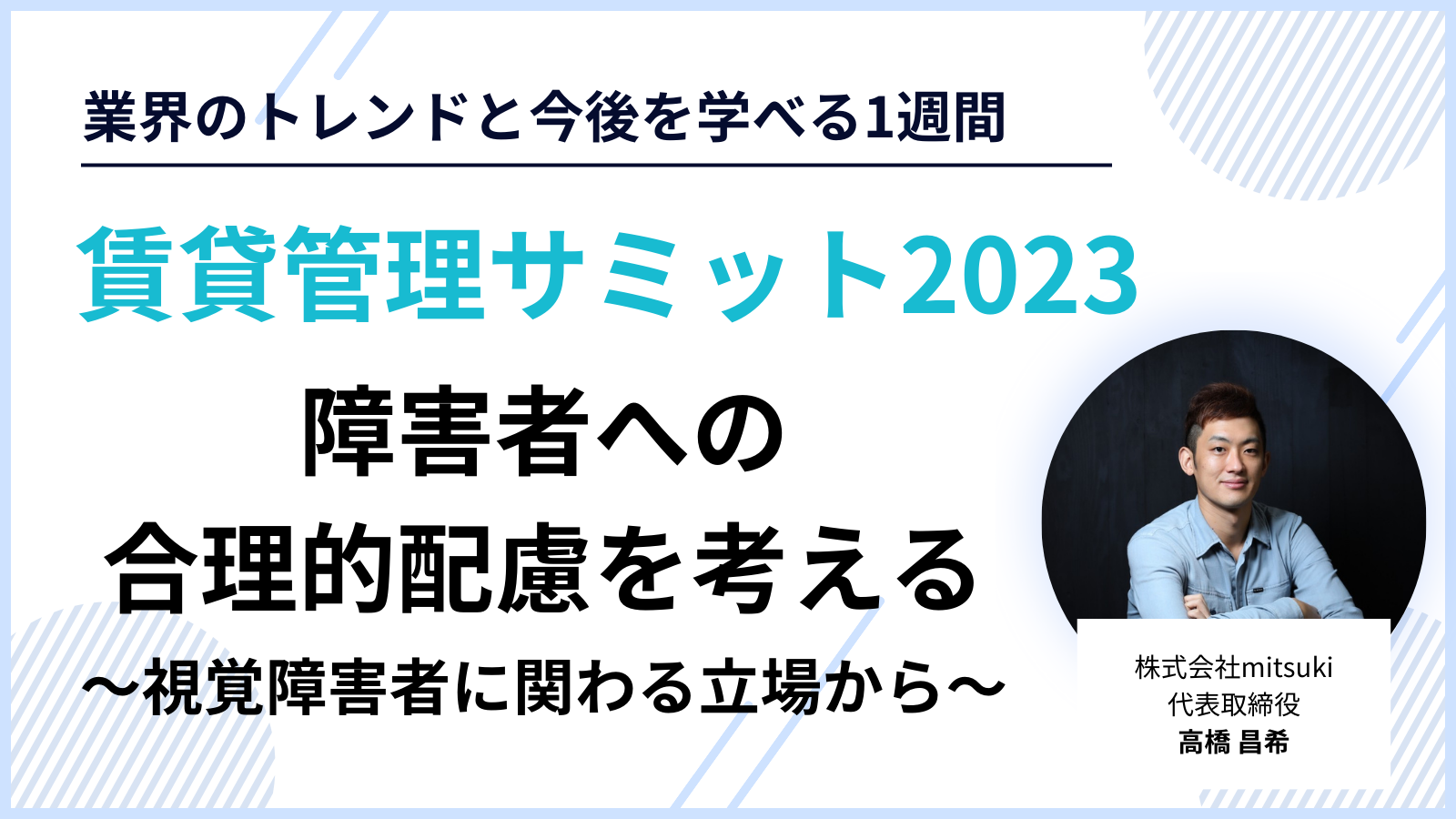

セミナー概要” 賃貸管理サミット2023“

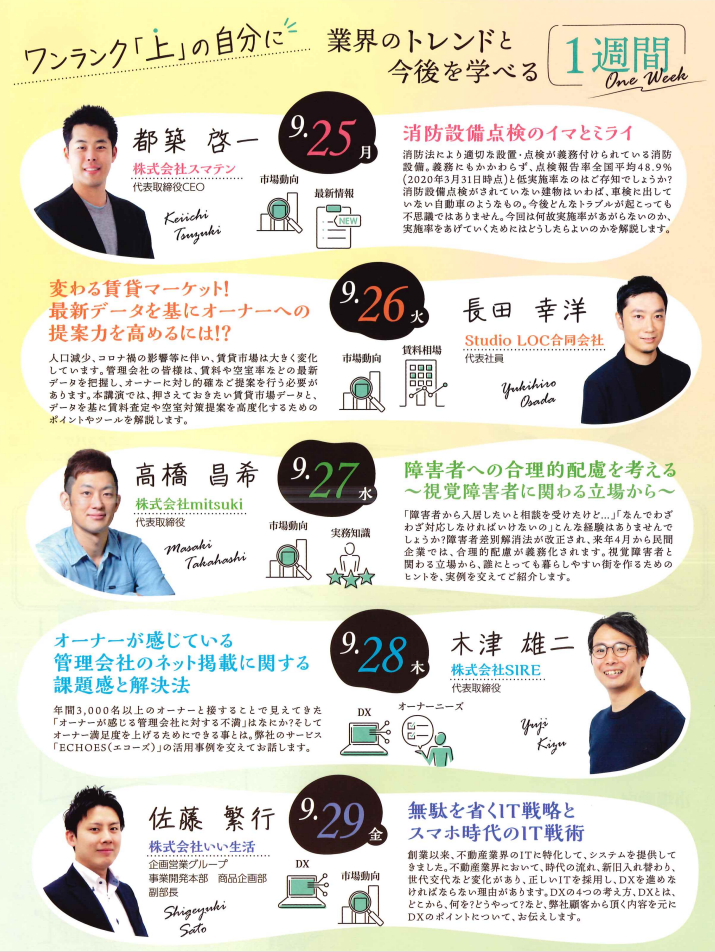

「業界のトレンドと今後を学べる1週間」として、様々な講師を招き、これからの時代を生き抜くための知識や、業務の視野を広げるための情報を得ることが出来ます。

開催形式はオンラインセミナーで、2023年9月25(月)~29日(金)まで全5回行われます。

今回の記事では9月27日(水)に開かれた第三回セミナー「障害者への合理的配慮を考える 〜視覚障害者に関わる立場から〜」の様子をレポートいたしますので、是非ご覧下さい。

講師のご紹介

講師:株式会社mitsuki代表取締役/高橋 昌希 様

プログラム

題名:障害者への合理的配慮を考える 〜視覚障害者に関わる立場から〜

内容:「障害者から入居したいと相談を受けたけど…」「なんでわざわざ対応しなければいけないの」こんな経験はありませんでしょうか? 障害者差別解消法が改正され、来年4月から民間企業では、合理的配慮が義務化されます。視覚障害者と関わる立場から、誰にとっても暮らしやすい街を作るためのヒントを、実例を交えてご紹介します。

視覚障害者のリアル

日本における視覚障害者の現状が講師から説明されました。

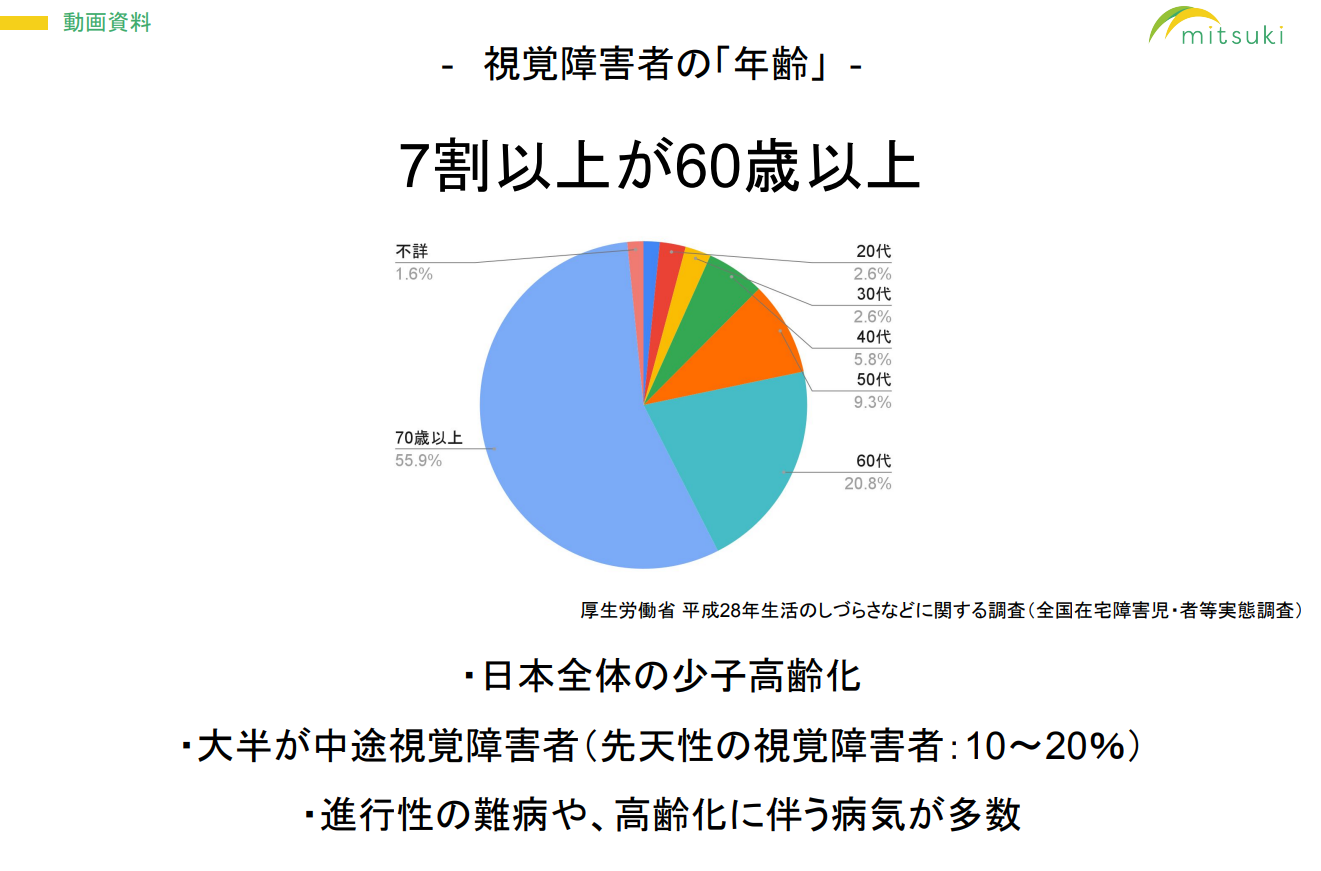

1. 年齢構成

■視覚障害者の7割以上が60歳以上の高齢者である。

■少子高齢化の影響で、中途視覚障害者が多数を占めている。先天性の視覚障害者は全体の10〜20%にとどまる。

2. 病因

■進行性の難病や高齢化に伴う病気が視覚障害の主な原因である。

この状況下で、視覚障害者への情報保障の重要性が高まっていると述べられました。

3. 情報保障

■点字が読める視覚障害者は約10%にとどまり、点字は有効な情報保障手段であるがそれで終わりではない。

スマートフォンやパソコンの音声操作をすることで情報を得ることができ、例としてiPhoneの「Voice Over」やPC用音声読み上げのソフトが利用されているとのことです。

※VoiceOverは、iPhoneの画面に映し出されている情報を音声で読み上げる機能です。この機能を利用すると、画面が見えなくてもiPhoneを使用することができます。

4. 見え方の多様性

■全盲の視覚障害者は約10%で、90%は何らかの見えにくさを経験している。

■さまざまな見え方の例があり、例えば視野の中心だけが見える、視野の中心に暗点ができる、ピントが合わずぼやける、ゆがんで見える、暗い場所で見えにくいなどがある。

このような現状を考慮すると、視覚障害者への合理的配慮が不動産業界や他の分野でますます重要になっています。

情報のアクセスと生活の質を向上させるために、情報提供方法の工夫が求められているとのことです。

視覚障害者の様々な見え方

視覚障害者の見え方は、個人によって異なり、さまざまな要因に左右されます。健常者、弱視の方、求心性視野狭窄の方、羞明の方、中心暗転の方の見え方について紹介され、それに伴うできることと難しいことについて説明されました。

1. 健常者の見え方

2. 弱視の見え方

–

–

弱視の方は、通常の視力に比べて明るさや鮮明さが不足している為、文字や物体が小さく見えたり、ぼやけて見えたりすることがあります。

特定の視覚補助具や拡大鏡を使用することで、見える情報を補完できます。

3. 求心性視野狭窄の見え方

求心性視野狭窄の方は、全体像を一度に見ることが難しい為注意が必要ですが、視野の中心が見えれば文字を読めることがあります。

4. 羞明の見え方

羞明の方は、強い光に対して過敏で、まばたきや目を細めることが多いです。

明るい場所や直射日光を避ける必要があります。

5. 中心暗転の見え方

中心暗転の方は、中心視野が暗く、周囲が明るく見えます。

文字や物体を中心に持ってくることで、情報を捉えることが難しい場合があります。

感じ方や見え方には、個人差があり、天候や体調にも影響されます。視覚障害者一人一人の見え方を理解し、配慮することは非常に重要だと述べられました。

視覚障害者への声のかけ方・誘導法

視覚障害者とのコミュニケーションと誘導のサポートにおいて、大切な要点を紹介されました。

1. 声かけや挨拶

挨拶をして、自分がその場にいることを知らせる。

2. 人格を尊重

視覚障害者は特別な人ではなく、「見えない・見えにくい」人として尊重する。上下の関係はない。

3. 配慮

視覚情報を補完する情報提供が重要。

誘導時には体に触れる前にお声がけをし、離れる際にも伝える。

4. 主人公は視覚障害者本人

選択権は本人である為、窓口での相手は視覚障害者本人に必要な情報提供を行う。

6. 情報提供

こそあど言葉を使わない。

個人的な主観を入れず、情報提供の内容を省略しない。

7. プライバシーを守る

知り得た個人情報を第三者に漏らさない。

視覚障害者の誘導についてもポイントを紹介されました。

■基本姿勢: 当事者の手引きする側の半歩前に立ち、肩や腕に力を入れず、腕を脇に閉じて、当事者の腕を軽く握る。身長差がある場合は肩を持つことも。

■歩く: 歩き始める際に声をかけ、歩く速度の確認をし、二人分の幅を意識。路面が変わる場合や頭上にも注意。

■してはいけないこと: 後ろから押さない。白杖を掴まない。

視覚障害者とのコミュニケーションと誘導には配慮が必要であり、個人の感じ方や見え方が異なることを理解し、尊重することが大切です。”何かお手伝い出来ることはありますか?”と声をかけて、協力的にサポートする姿勢が重要ですと述べられました。

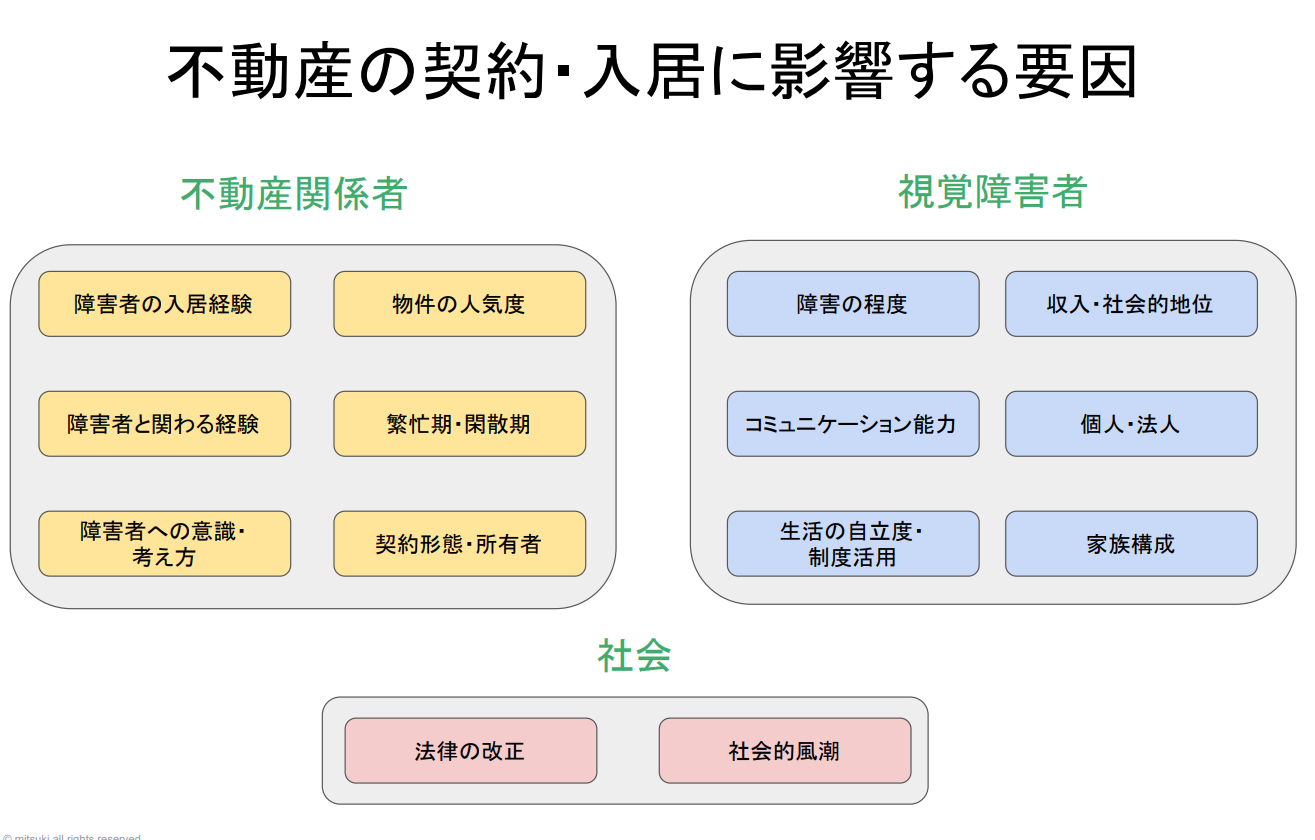

不動産の契約・入居に関わる視覚障害者の現状

不動産の契約・入居に影響する要因は様々なものがあります。不動産の契約と入居条件において、視覚障害者に対する考慮が必要だと述べられました。

1. 物件の選定

■健常者は気になるけど視覚障害者は気にならない条件を探すことも一つの手段。(日当たりや景観など)

■大家さんと直接交渉できるサイトを活用する。

2. 障害の程度

■視覚障害者は視覚障害の程度を正確に伝え、不動産関係者は入居後の問題を予防するために契約時に詳細に確認する。

3. コミュニケーション能力

■視覚障害者からの情報を正しく理解し、信頼関係を築くために丁寧に説明することが重要。

4. 生活の自立度・制度活用

■専門職(例:歩行訓練士)の支援を受けることや、公的制度を活用して、安心して生活できる環境を整える。

5. 収入・社会的地位・家族構成

■収入、社会的地位、家族構成などを客観的に評価し、適切な判断を行う。

6. 法律の改正

■障害者差別解消法の改定により、合理的配慮が義務化。法律の変更に注意する。

7. 社会的風潮

■SNSや口コミ検索の影響力を考慮する。

不動産業界で想定されるロールプレイ

不動産業者が視覚障害者の顧客に対して適切なサポートを提供するためのポイントが講師から述べられました。以下は、不動産会社が視覚障害者への対応について講師が説明した事例をもとにまとめた内容です。

事例1: 部屋の説明

視覚障害者から物件の問い合わせを受けた際の対応方法です。

1. 積極的な応対: 「今は忙しいので、改めて○時頃にお電話いただけませんでしょうか? 簡単にご説明させていただきます」と伝え、時間を確保します。

2. 具体的な情報の提供: 部屋の雰囲気や内装、採光の方角など、できるだけ詳細に口頭で説明します。

3. 質問を促す: 「壁紙の色やデザインが知りたいですか?」や「間取りや部屋の段差の有無が知りたいですか?」といった具体的な質問を通じて、顧客の関心を引き出します。

事例2: 入居申し込み

視覚障害者の入居申し込みに対する適切なアプローチです。

1. 質問を通じて情報収集し、家族の状況や収入等総合的に判断する。

2. 顧客の生活状況を理解する:「入居後、安心、安全に生活できるかを確認させていただきたいのですが、ご自身の生活状況について教えて頂けそうですか?」と率直に質問する。

事例3: 署名の方法

視覚障害者のための契約書署名の具体的な方法です。

1. 支援提供: 署名が可能であれば、サポートを提供します。ペンの位置や方向を指示することで、署名がスムーズに行える場合もあります。

「サインガイド」という便利グッズもあります。

2. 代理人を活用: 代理人による代筆と署名、押印を許可することで、契約を完了できる方法を提案します。

※視覚障害者の署名方法の例示を行っており、契約における署名の有効性を担保するもはではありません。契約書に関する法的根拠等は、別途弁護士にご相談ください。

事例4: 書類と情報アクセス

入居後、情報アクセスに困難を抱える視覚障害者へのサポート策です。

1. 情報送付: 重要な情報はメールで送り、視覚障害者にアクセスしやすくします。

2. 掲示板へのアクセス: 掲示板に張り出す内容を、ポストに投函する方法で提供し、触れて分かる工夫を共に考えます。

3.補助技術やサービスを提案する

視覚障害者向けに、カメラで書類を撮影すれは文字を読み取るアプリ、カメラの映像を遠隔で教えてくれるボランティアや、専門のオペレーターにつながる有償のサービスもあります。

不動産業者は、視覚障害者のニーズを理解し、柔軟で協力的なアプローチを取ることで、より良いサービスを提供できるでしょう。

まとめ

不動産契約において、管理会社やオーナーだけで対応するのではなく公的な制度を活用することで、視覚障害者が快適な住まいを見つけやすくなると述べられました。

視覚障害者の生活環境を向上させることは、誰にとっても住みやすい快適な環境となります。

そして、社会的な風潮や法律の改正が進む中、障害者差別解消法の改定や障害者の法定雇用率の上昇が、障害者の社会参加を後押ししています。

視覚障害者に対する理解を深めることは、過ごしやすい世界を築くための一歩となります。

不動産契約においても、社会的な風潮においても、視覚障害者のニーズを積極的に考慮し、協力することが不可欠です。