今回豊島区居住支援協議会が開催した“豊島区居住支援セミナー”に参加致しました。

高齢者の住まい確保の問題は、不動産オーナーや不動産業者だけでは解決できない社会問題となっており、「高齢者人口に占める一人暮らしの割合が全国で最も高い」豊島区の動向に、全国から注目が集まっています。そういった状況を踏まえて、各分野の専門家の皆様が賃貸不動産と高齢者の住まい確保の問題について講演してくださいましたのでレポートいたします。

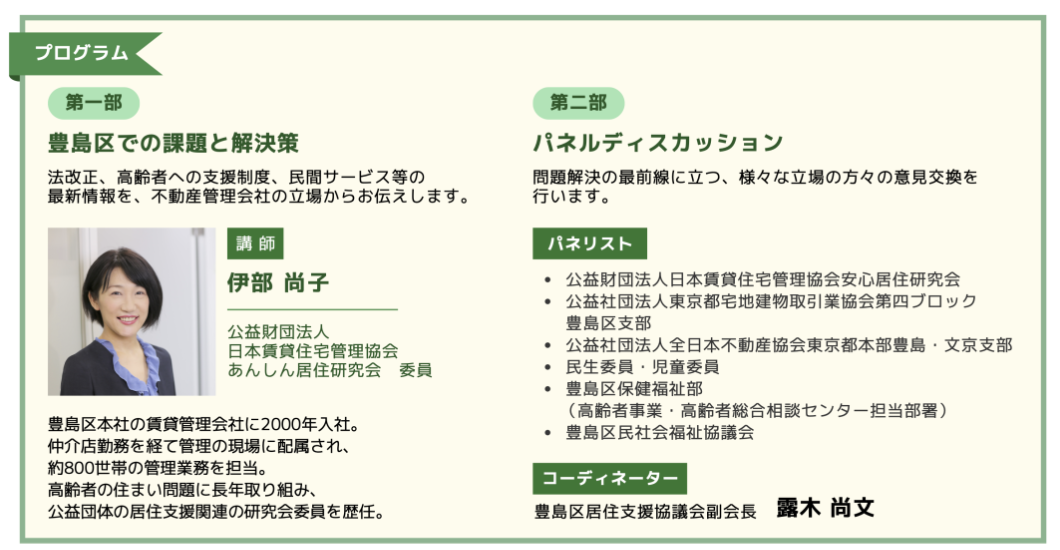

プログラム

第一部は、公益社団法人 日本賃貸住宅管理協会 あんしん居住研究会の伊部様による「高齢者に安心して住宅を貸し続けるために知っておきたい最新情報」についての講演です。

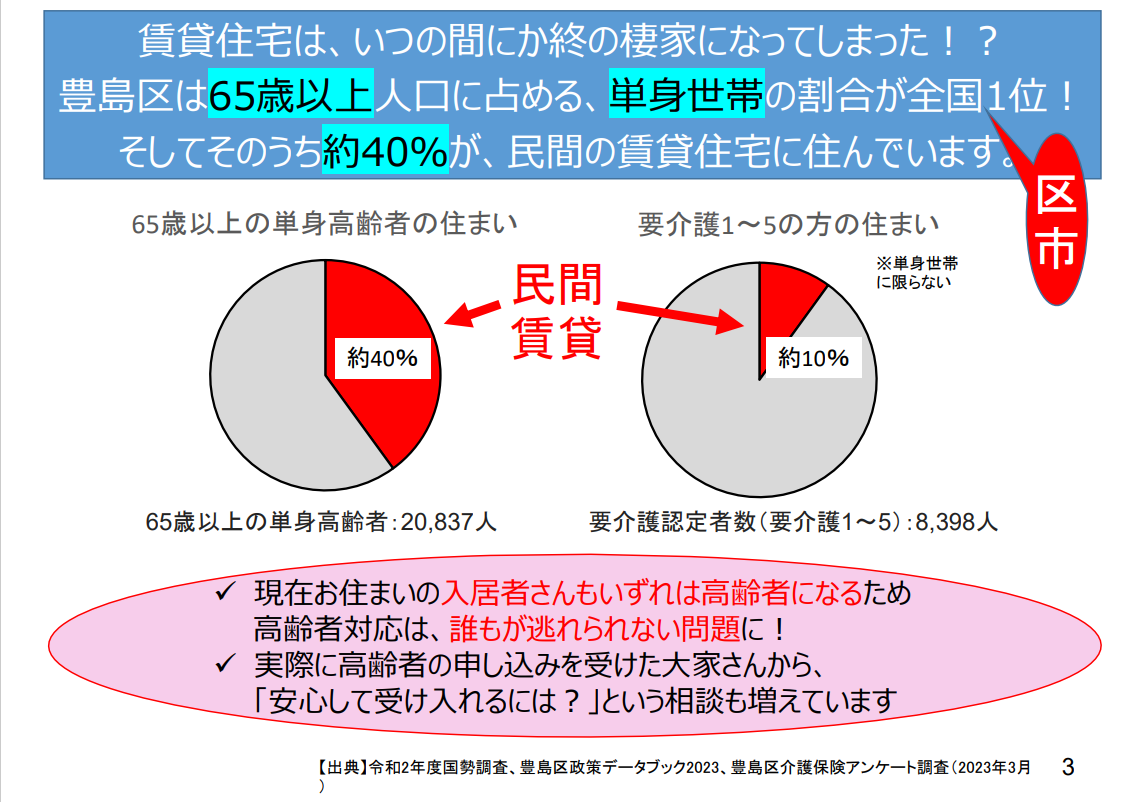

まず初めに、伊部様から豊島区を含めた全国の高齢者における住まい選択の現状についてのお話がありました。

高齢者の賃貸住宅選択と課題:豊島区における現状

豊島区では、65歳以上の単身世帯が全国で最も多く、そのうち40%が民間の賃貸住宅に住んでいるとのことです。これは、高齢者が賃貸住宅を終の棲家として選ぶ傾向が強まっていることを示しています。

介護を必要とする要介護認定者も既に賃貸住宅に住んでいる方が10%にのぼります。

賃貸住宅が終の棲家となることに懸念を抱く声もありますが、入居者が同じ住まいで長く暮らす上で高齢化が進むので、不動産業者や物件所有者にとって受け入れ課題は避けられない現状となっているとのお話でした。

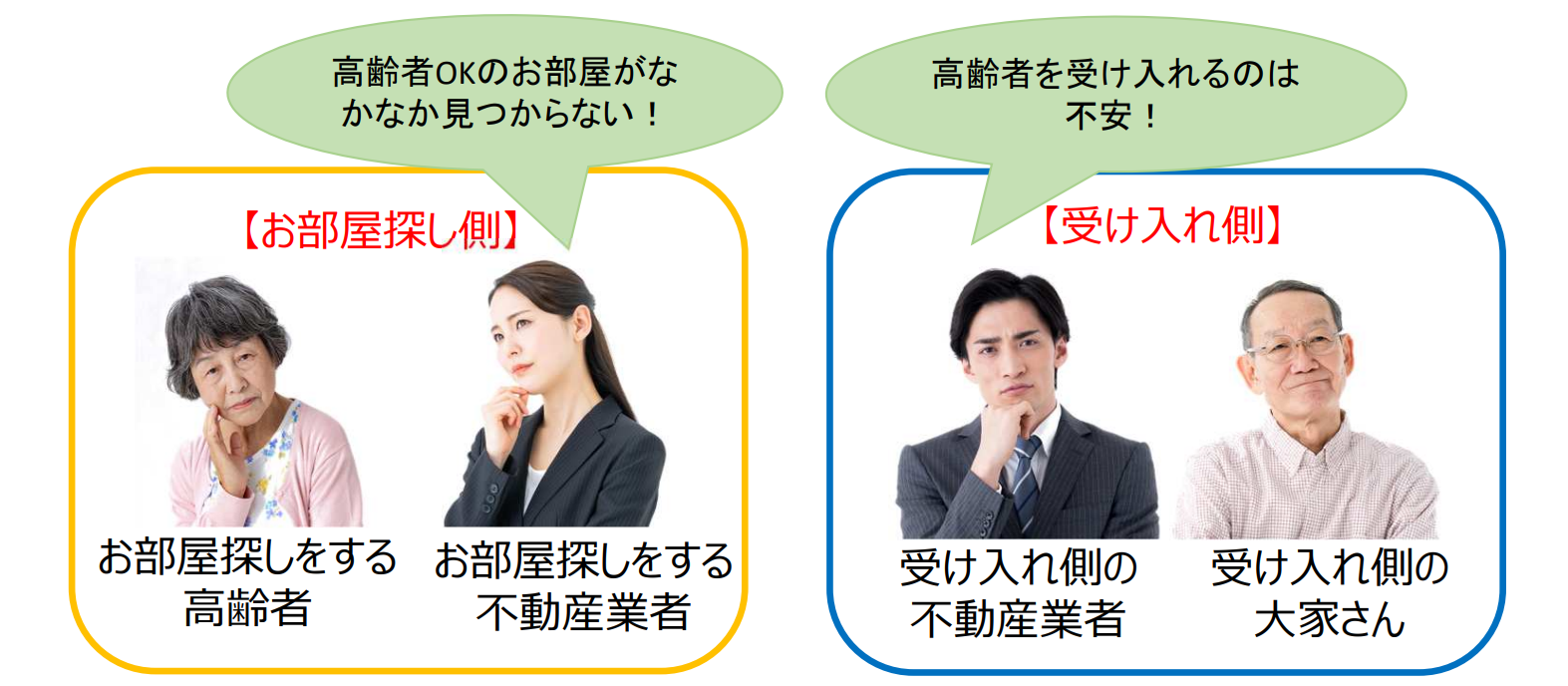

不動産事業者の立場

不動産事業者は「お部屋探し側」と「受け入れ側」の2つの立場に分かれ、両者のニーズや悩みが異なると説明されました。お部屋探し側が理想の住環境を見つけられない中、受け入れ側は受け入れることへの不安を抱えているとのことです。

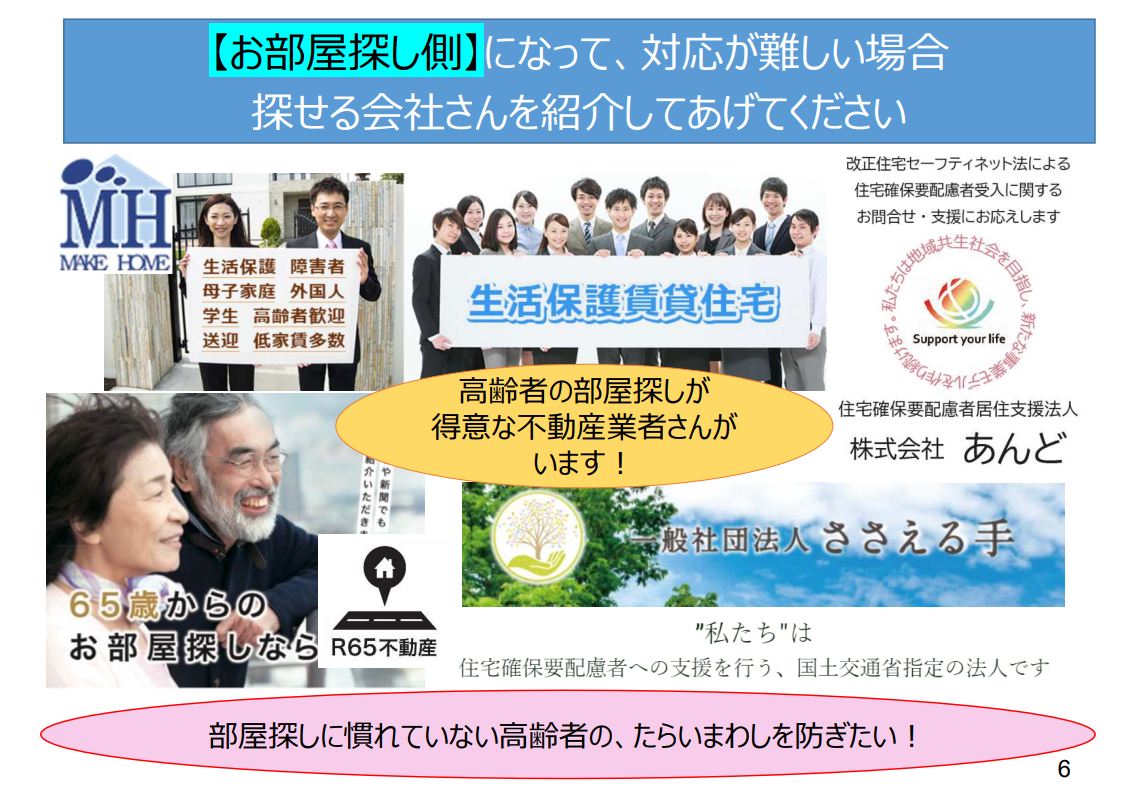

高齢者向け住宅サポート企業のご紹介

改正住宅セーフティネット法による住宅確保要配慮者に関する支援に応える不動産業者が、高齢者のお部屋探しにおいて必要とされています。

以下の4社がその一例です。

これらの企業は、国交省のセーフティネット法の居住支援法人として登録されており、高齢者の住まい探しにおいて実績や信頼性があるとのお話でした。もし高齢者の方が相談に来られて自社では対応が難しい場合、是非紹介してあげて欲しいとのことです。

高齢者の住まい探しにおいては、双方の立場を理解し、協力体制を構築することが求められます。推薦不動産業者の紹介や情報の共有が、より円滑な住まい探しを実現する一助となるでしょう。

将来を見据えた高齢者の為の住居探し

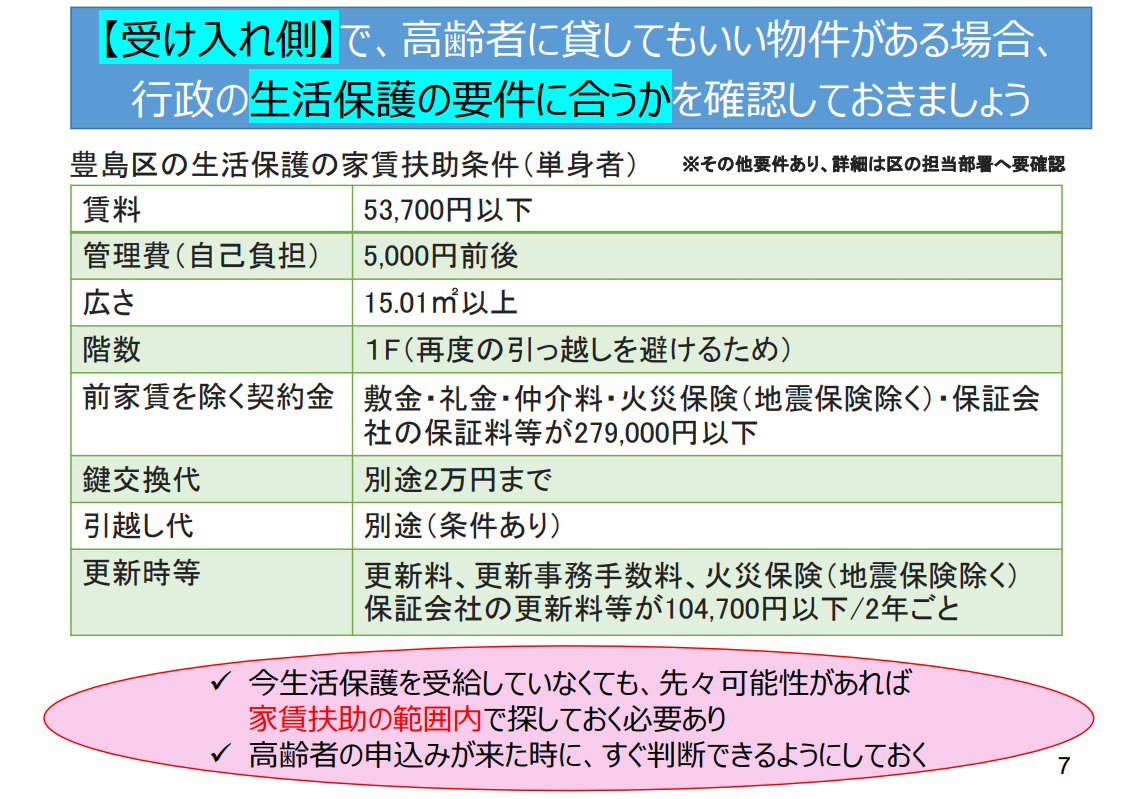

もし高齢者の方を受け入れたいと思っている方が入れば、生活保護の家賃扶助条件に物件が適合するか確認するのが良いとのことでした。現時点で生活保護を受けていない高齢者であっても、将来的に支援が必要となる可能性があることを考慮することが大切だとのことです。

限られた年金の中で、家賃などの生活費が圧迫している場合、将来的に生活保護受給の可能性が高まります。そのため、将来にわたる居住条件についても考慮することが必要とのお話でした。

高齢者受け入れの課題と解决手段

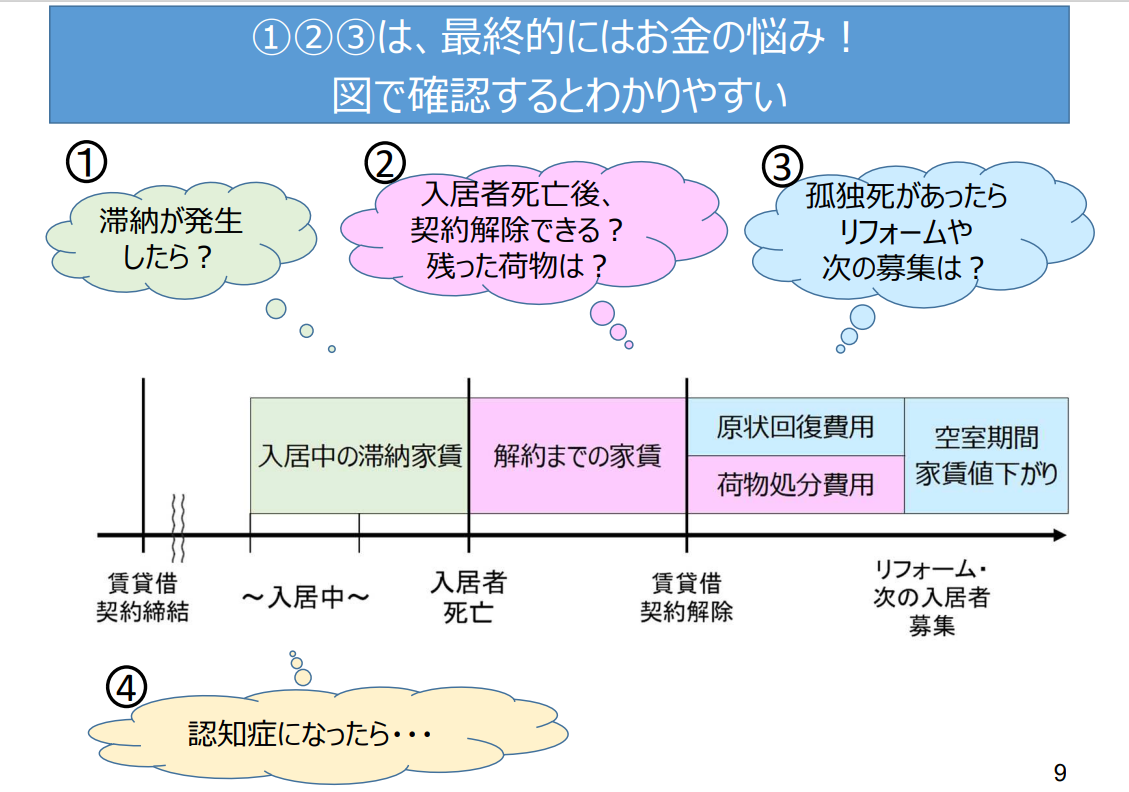

高齢者を受け入れる際には、様々な漠然とした不安が生じることがあります。この不安を具体的な課題に分析し、それぞれの問題に対する現在の解決策が講師の伊部様より紹介されました。まずは、不動産事業者や物件所有者の漠然とした不安を四つに分類します。

1.滞納の発生

入居者が滞納した場合、家賃債務保証会社が対応できますが、身寄りのない高齢者や資金力が制限されている場合、審査が通りづらい可能性があります。

↓

1.解決に向けてのポイント

■保証会社の選定

入居者が滞納した場合、緊急連絡先として友人・知人を利用する保証会社が増えており、以前より審査が通りやすくなっています。

◇契約の途中からでも審査が通りやすい保証会社

■審査の焦点

審査は年齢ではなく、「家賃の支払い能力」が基本です。さまざまな状況が考慮され、年金や貯金、補助者の存在も考慮されます。

■疎遠な身内でも緊急連絡先に記載できる

亡くなった際の緊急連絡先として身内を指定する場合、「審査時に電話確認はしません。」と伝え、疎遠な身内でも適切な連絡先として指定されることがあります。

■複数の連絡先の有益性

友人や知人の複数の連絡先があると審査にプラスになることもあります。入居者の信頼性を確認する要素として考慮されます。

これらのポイントを考慮し、入居者との円滑なコミュニケーションを通じて充分にヒアリングし、高齢者の家賃滞納のリスクを減らすことが出来ます。

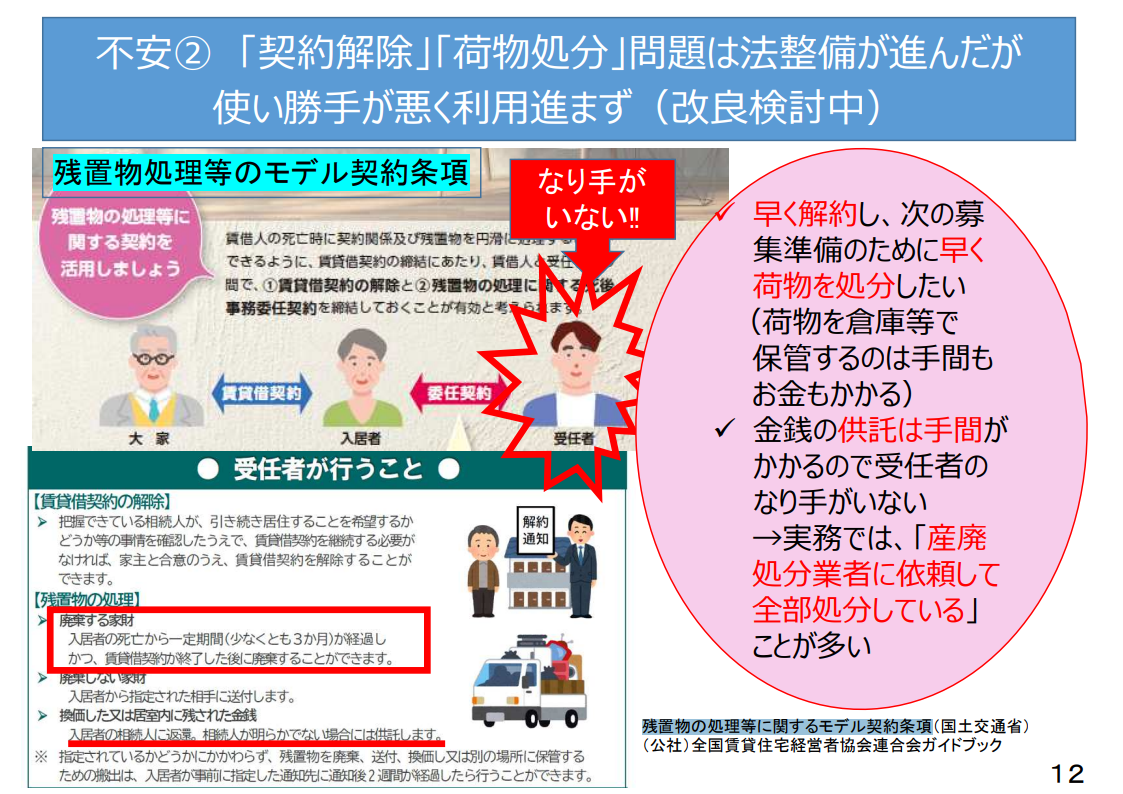

2.入居者死亡後契約解除や残置物の問題

入居者の死亡に伴う契約解除と荷物処分は法的に複雑で、賃貸契約が相続される為、相続人の特定が難しくなることがあります。これに対処するためには、相続人が見つからない場合、弁護士を雇って捜索する必要があり、その費用と時間が課題となります。

↓

2.解決に向けてのポイント

■残置物の処理等に関するモデル契約条項

賃貸契約中に入居者が亡くなった場合の法整備は進んでいますが、懸念事項もあります。

現段階では、入居者が亡くなった際に自身の代理となり契約解除や荷物処分を担う「委任者」を指定することが可能です。しかしこの制度にはいくつかの課題があります。まず、荷物処分においては、入居者死亡時から3ヶ月間荷物を処分できないことが挙げられます。この期間中、荷物の保管は倉庫に移動させる等の必要があり、費用や手間がかかります。

また、室内から発見されるお金についても注意が必要です。発見された場合、これを供託しなければなりません。相続人を特定して返却するか、供託しなければならない状況が生じるため、手続きは煩雑かつ難解です。入居者の亡くなり時における問題に対処するためには、法整備や、入居者との契約時に慎重に取り決めを行うことが求められます。

■生活保護でも懸念事項がある

生活保護なら安心だと言われていますが、入居者が長期入院や施設入所、さらには亡くなるといった不測の事態が起きた場合、住宅扶助が停止してしまいます。

この問題に対処する為には、行政のサポートが急務です。不測の事態に備え、関係者との円滑な連絡と契約解除、物品整理の手続きをサポートしてくれるよう、協力をお願いしている現状にあります。

■少額短期保険を活用し、孤独死に関する費用の捻出を

3.孤独死が発生した場合の問題

孤独死が発生すると、原状回復費用や空室期間に関する懸念が生じます。また、事故物件としての認識が広まると、次の入居者募集が難しくなり、リフォーム代が高騰する可能性があります。

↓

3.解決に向けてのポイント

■「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」により、室内での病死、事故死、老衰といった誰にでも起こり得るものである場合、早期発見すれば原則として入居者募集時に告知する必要はないという方針が取られました。

早期発見により、部屋の損傷や心理的負担が軽減され、入居者が早く決まる利点もあります。

さらに、発見が遅れても告知期間は3年間とされています。実際に告知をしても、以前ほど家賃が大幅に下がることはなく、若い入居者の中には事故物件に対する抵抗感が減少している傾向があります。

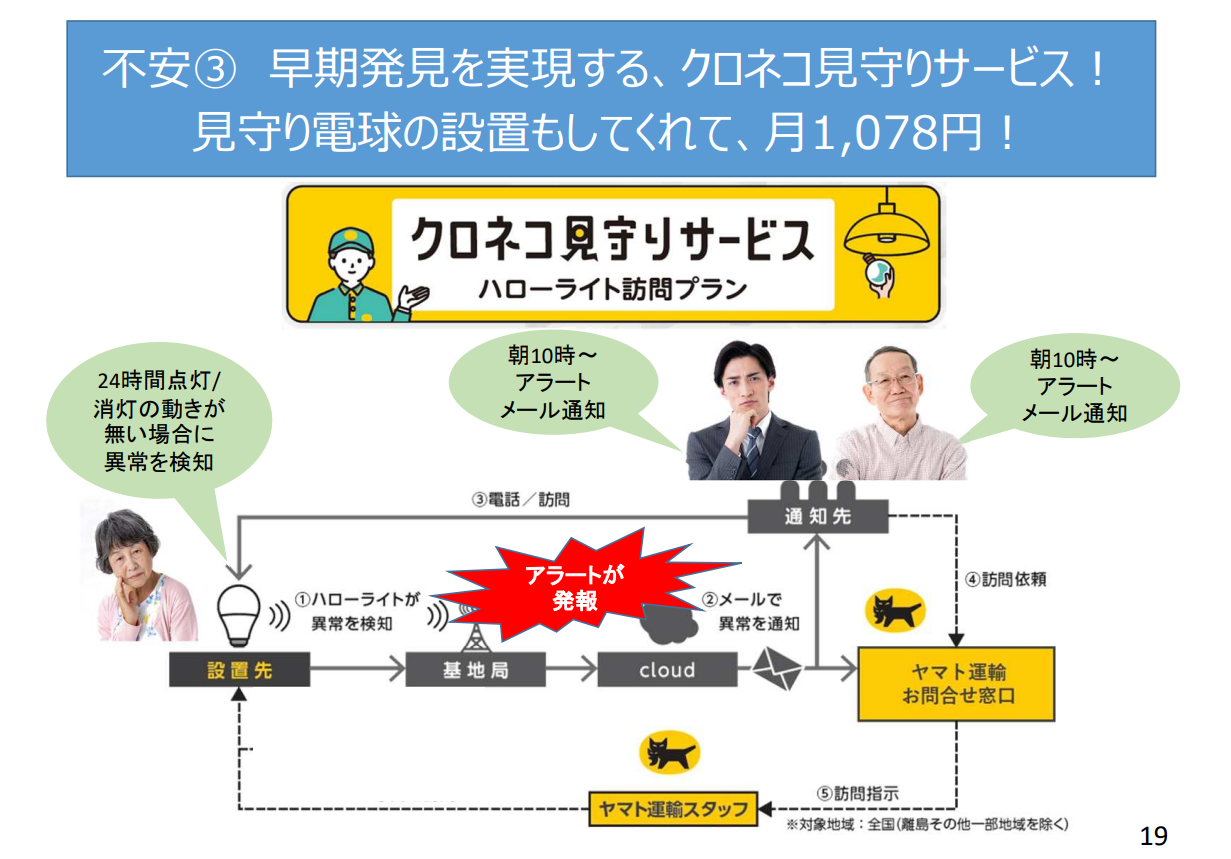

■「クロネコ見守りサービス」の活用

最近注目されているのが、クロネコ見守りサービスです。電球に組み込まれたSIMカードを活用し、高齢者のお宅での安否確認を行います。通常、高齢者の住宅にはインターネット環境が整っていないことが多いため、工事不要で電球を交換するだけで利用可能です。

例えば、1日1回のトイレの電気がつかなかった場合、物件所有者や不動産会社にアラートのメールが自動的に送信されます。このサービスは、ヤマト運輸さんが通知を管理してくれる為、通知を見落とす心配がなく、迅速な対応が可能になります。

また、ヤマト運輸さんが現地に確認に行ってくれる際に、賃貸借契約書の確認や緊急連絡先の確認、鍵の預かり状況の確認なども同時に行うことができるので画期的なサービスです。

物件所有者もこのサービスを利用することで、入居者の安心感を高め、早期に問題を発見しやすくなります。

4.認知症になった場合

入居者が入居中に認知症になるリスクも考慮すべきです。認知症の場合、契約解除や適切なサポートが必要であり、これに対処するための戦略が必要です。

↓

4.解決に向けてのポイント

■高齢者総合相談センター等、行政へ相談を

認知症に限らず、加齢に伴う心身の問題は不動産事業者や物件所有者だけで考えるのではなく、行政への相談も重要です。高齢者向け相談センター等、入居者が問題に直面した場合は、該当するセンターに電話して相談することが勧められます。

豊島区では区内8ヶ所にある「豊島区高齢者相談センター」に頼ることが出来ます。

地域社会における高齢者サポート体制

高齢化社会において、地域社会における高齢者の生活支援はますます重要となっています。各地域には見守りのサポート体制があり、高齢者が安心して生活できる取り組みがあります。

■民生委員

厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、高齢者や障害者のいる世帯、児童・妊産婦・母子家庭など、支援が必要な方の様々な相談に応じ、民生委員により適切なサポートが行われます。

■コミュニティソーシャルワーカー(CSW)

コミュニティソーシャルワーカー(CSW)は、地域住民から寄せられた相談などをきっかけに、個別に必要な支援につなげたり、地域のネットワークづくりなどに取り組む専門職です。高齢者や障害者、子育て中の親などに対して、見守りや課題の発見、相談援助、必要なサービスや専門機関へつなげるなど、要援護者の課題を解決するための支援をします。

地域の架け橋となる見守りと支援、豊島区の独自の事例

①見守り声かけ事業

介護保険サービス・生活保護を利用していない 65歳以上の独居の方の自宅を訪問員(シルバー人材センター)が定期的に訪問し、安否確認を行います。

②熱中症予防啓発のための戸別訪問

介護保険・生活保護未利用の75歳以上の独居の高齢者を対象に、民生・児童委員または高齢者総合相談センター職員、見守り支援事業担当が自宅を訪問し、熱中症予防リーフレットおよび熱中症予防グッズを配付します。

③高齢者実態調査

介護保険・生活保護未利用の 75歳以上の独居の方を対象に、生活状況や健康状態などを伺い、状況に応じたサービスの提供、民生委員・児童委員による地域での見守り活動などに結びつけていきます。

④見守りと支えあいネットワーク事業

見守りと支えあいネットワーク事業は、高齢者等が安心して暮らし続けられるように、高齢者等の異変に気づいた場合や気になることがあった場合、区や高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)へ通報していただくなど、地域の見守りに協力してくださる事業者・団体と協定を締結し、地域の連帯感を高め、高齢者が安心して住める環境を構築しています。

不動産事業者も、日常業務の中で高齢者の異変に気づきやすい立場にあり、積極的にこの取り組みに参加することで、地域の連帯感を高め、高齢者が安心して住める環境を共に築いていけるでしょう。

これらの取り組みが、物件所有者や不動産事業者にも高齢者の安心な生活に寄与していることを知っていただきたいと講師の伊部様より述べられました。

パネルディスカッションによる意見交換

第二部では、問題解決の最前線にいる専門家や様々な立場の関係者からなるパネルディスカッションが行われました。パネリストは以下の通りです。

パネルディスカッションでは問題解決に向けたさまざまな視点で議論が交わされ、参加者全体が情報を共有し合いながら、現状の課題の共有や解決策を模索し、今後の展望に期待が寄せられる意義深いセッションでした。

まとめ

豊島区居住支援協議会は、高齢者を含む住宅確保要配慮者の方々が安心して賃貸住宅で生活できるように支援しています。住まいに配慮が必要な方々が慣れ親しんだ地域で快適に生活できるようなコミュニティを築く素晴らしい取り組みです。協議会は様々な事業者が協力し、福祉向上と住みやすい地域の形成に貢献しています。

また、高齢者の生活環境に対する理解とサポートを深められた今回のセミナーは、社会福祉への大きな前進です。本セミナーでは伊部様のご尽力により、約120名の参加者が集まり、地域社会全体が一丸となり課題解決に向けて有意義な時間が設けられました。

豊島区居住支援協議会の取り組みは、私たちが安心して住むコミュニティを築くための重要な一石となっています。今後も協議会の活動が、ますます多くの人々にとって心地よい住環境を提供していくことを期待し、そしてこれからも注目してまいりたいと思います。