一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会が開催した“賃貸管理サミット2023”に参加致しました。

セミナー概要” 賃貸管理サミット2023“

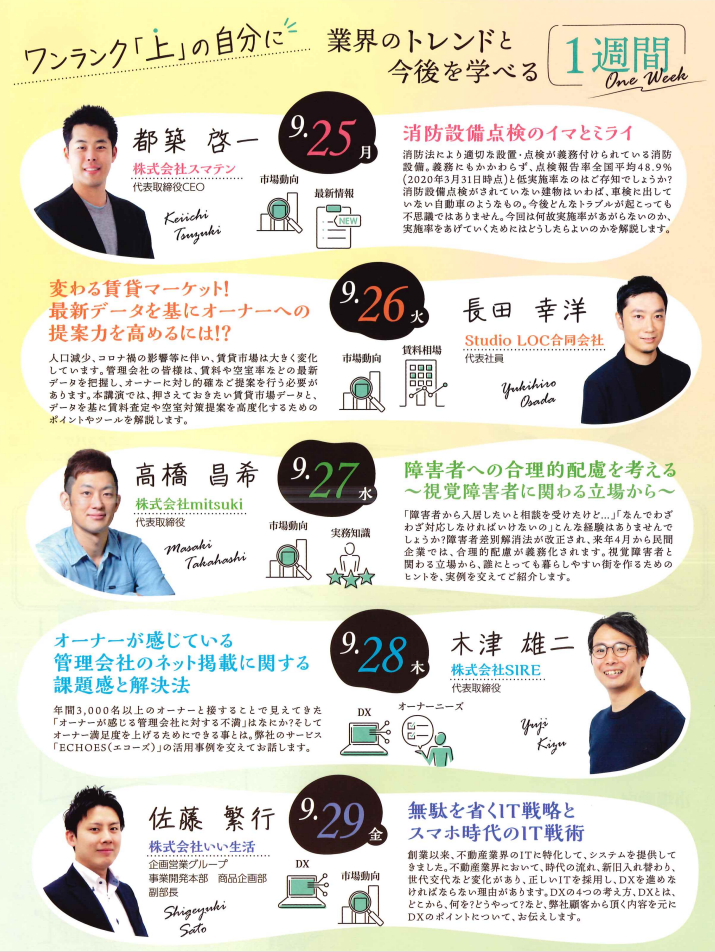

「業界のトレンドと今後を学べる1週間」として、様々な講師を招き、これからの時代を生き抜くための知識や、業務の視野を広げるための情報を得ることが出来ます。

開催形式はオンラインセミナーで、2023年9月25(月)~29日(金)まで全5回行われます。

今回の記事では9月25日(月)に開かれた第一回セミナー「消防設備点検のイマとミライ」の様子をレポートいたしますので、是非ご覧下さい。

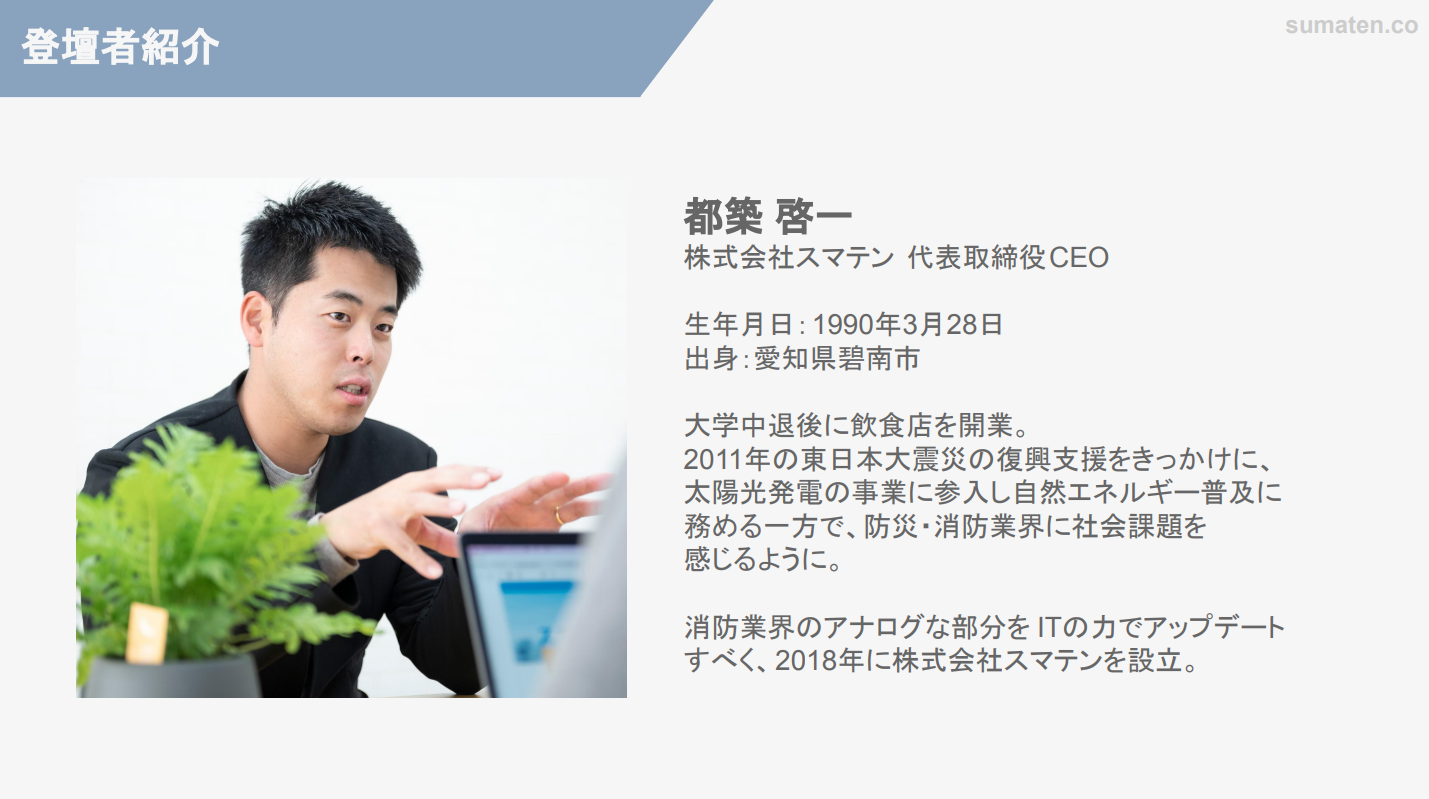

講師のご紹介

講師:株式会社スマテン代表取締役/都築 啓一 様

プログラム

題名:消防設備点検のイマとミライ

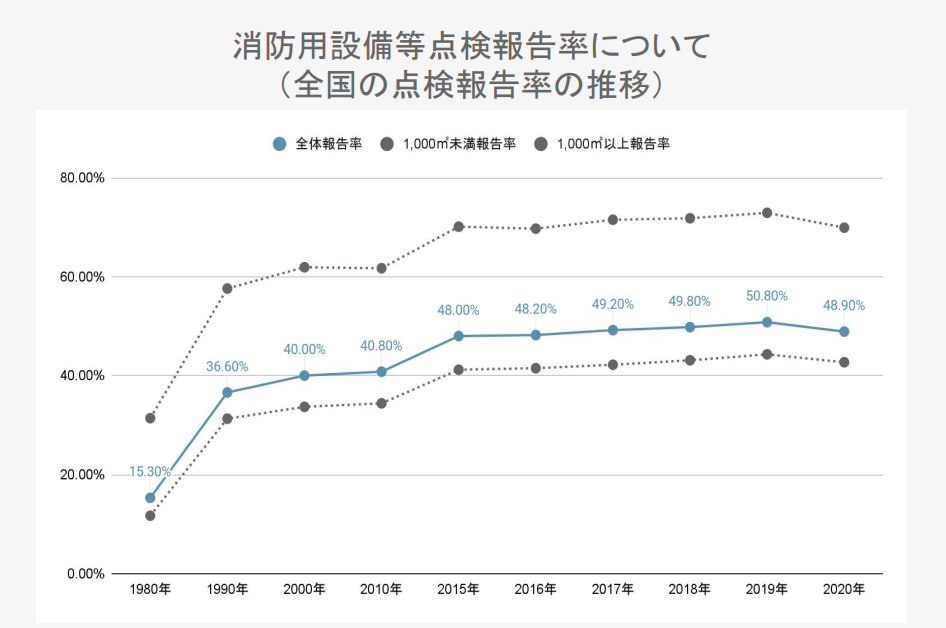

内容:消防法により適切な設置・点検が義務付けられている消防設備。 義務にもかかわらず、点検報告率全国平均48.9%(2020年3月31日時点)と低実施率なのはご存知でしょうか? 消防設備点検がされていない建物はいわば、車検に出していない自動車のようなもの。 今後どんなトラブルが起こっても不思議ではありません。今回は何故実施率があがらないのか、実施率をあげていくためにはどうしたらよいのかを解説します。

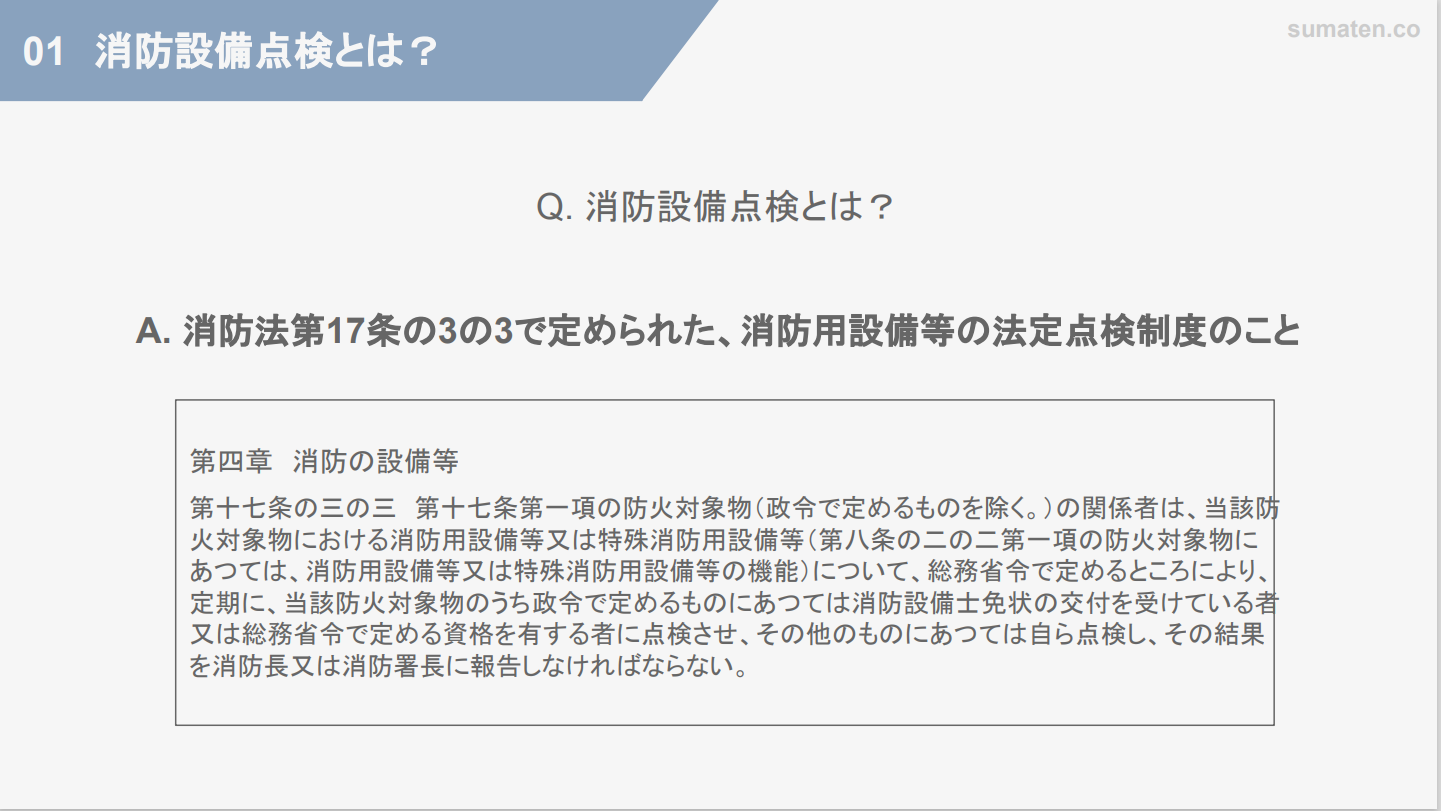

消防設備点検とは?

具体的には、建物や施設の所有者や管理者に対し、以下の項目を義務付けています。

1.消防設備の設置

消防法に基づき、建物や施設には適切な消防設備を設置しなければなりません。消火設備、避難設備、警報設備などが含まれます。

2.点検と保守

消防法は、消防設備の点検および保守を義務付けています。具体的には、点検が定期的に行われ、設備が正常に動作することが確認される必要があります。

3.点検の記録

点検の結果は適切に記録され、必要に応じて関係当局に提出される必要があります。これにより、設備の点検が実施されたことが文書で証明されます。

消防法第17条に基づいて、建物や施設の所有者および管理者は消防設備の点検と保守を実施し、適切な記録を保持する責任があります。これにより、火災リスクが最小限に抑えられ、安全性が確保されます。

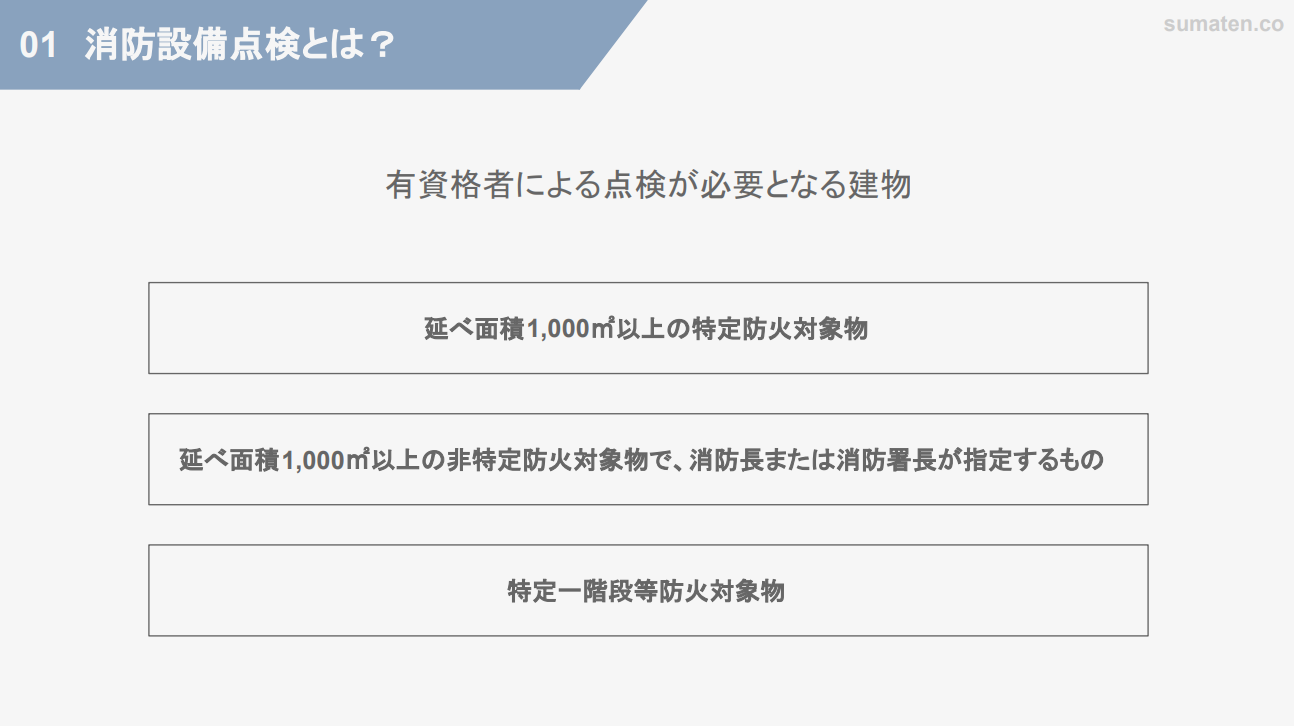

有資格者による点検の必要性

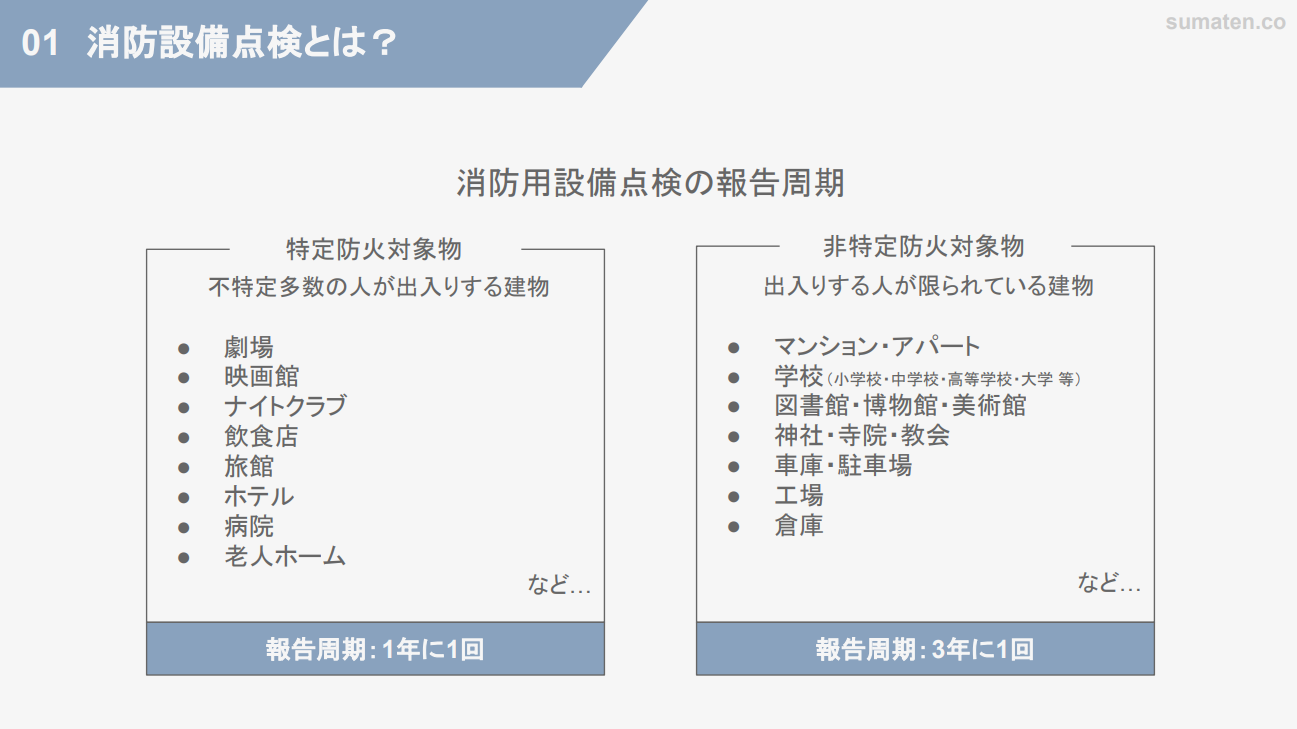

特定防火対象物(不特定多数人が出入りする建物)や非特定防火対象物(出入りする人が限られている建物)など、建物のタイプと延べ面積によって、有資格者による点検が必要な条件があります。多くの人が利用する施設や避難に時間がかかる場所では、消防設備の必要性が高まると解説されました。

特定防火対象物のうち、延べ面積が1,000㎡以上のものが有資格者による点検が必要で、非特定防火対象物でも延べ面積が1,000㎡以上のもので各地域の消防長・消防署長が必要と判断した場合には有資格者による点検が必要となるとのことです。

※特定一階段等防火対象物とは

屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に特定用途部分(不特定多数の人が出入りする施設)がある建物。

通常、1,000㎡以上の建物は有資格者による点検が必要ですが、消防用設備があれば点検が必要です。火災予防のため、建物所有者や管理者は点検と報告を怠らないようにしましょう。

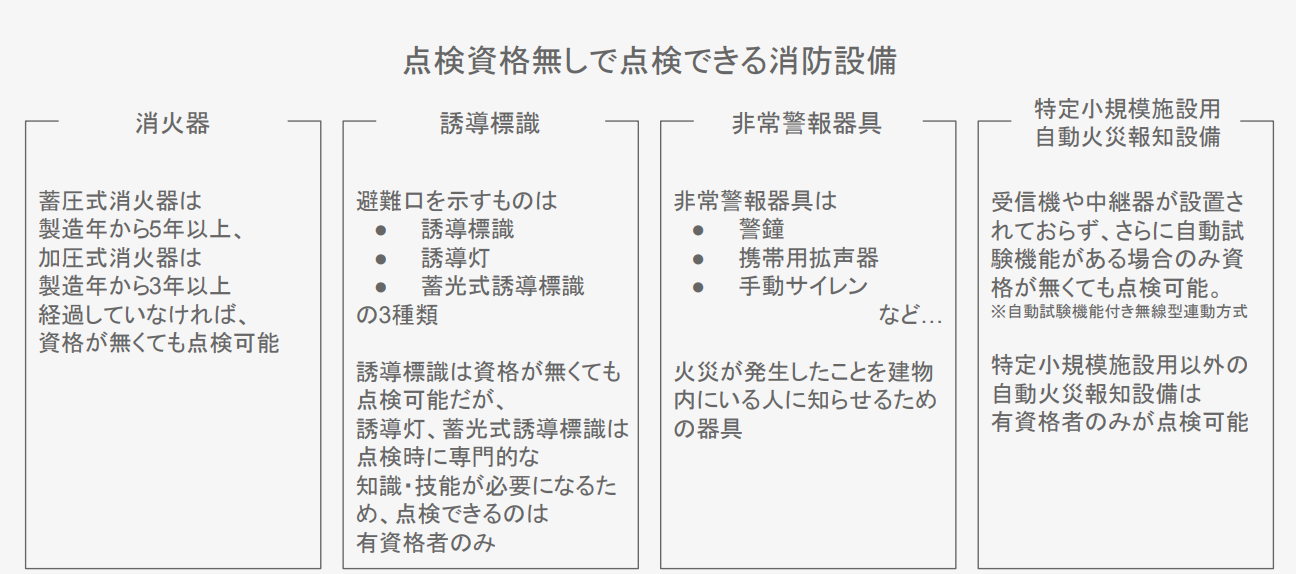

有資格者以外の点検

一部の建物では防火管理者による自己点検が許容されています。ただし、自己点検時には厳格な消防法の点検基準に従う必要があります。点検要領は、消防設備の種類ごとに規定されており、防火管理者が遵守すべきポイントです。防火管理者が自分で点検を行うのは負担が大きいと述べられました。

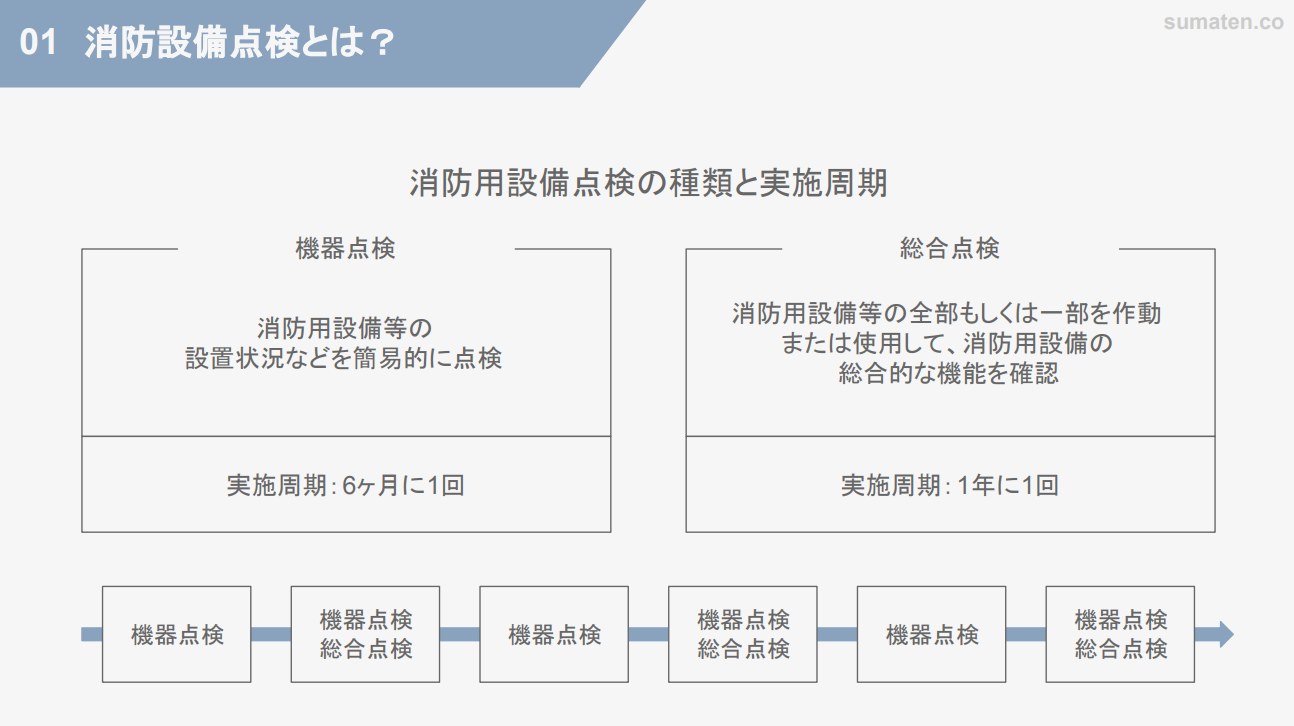

消防用設備点検の種類と実施周期

講師から、消防用設備点検には主に以下の2つの種類があることを紹介されました。

機器点検と総合点検があり、半年ごと交互に点検しなければいけません。

また、消防用設備点検の報告周期は特定防火対象物については、1年に1回の報告が必要です。非特定防火対象物に関しては、3年に1回の報告が求められます。管理をされている建物が特定防火対象物なのか、非特定防火対象物なのかを確認し、安全な環境を維持する役割を果たしましょう。

消防設備点検の”イマ”

消防用設備点検に関する現状について、セミナーでは以下のポイントが述べられました。

まず、面積が1000㎡以上の建物では、点検報告率は約70%ですが、1000㎡未満の建物ではわずか40%ほどしかありません。

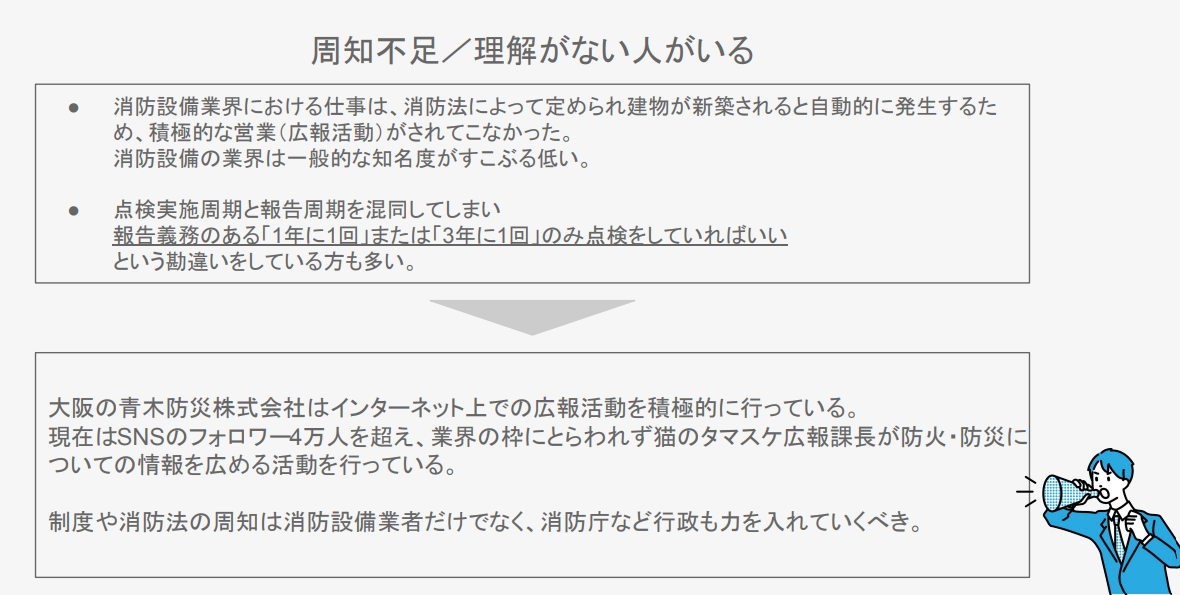

一つ目の問題は、多くの人々が消防用設備点検について周知不足であり、その重要性を理解していないことです。実際、アパートのオーナーなどが抜き打ち検査で気づく場合が多いとのことでした。

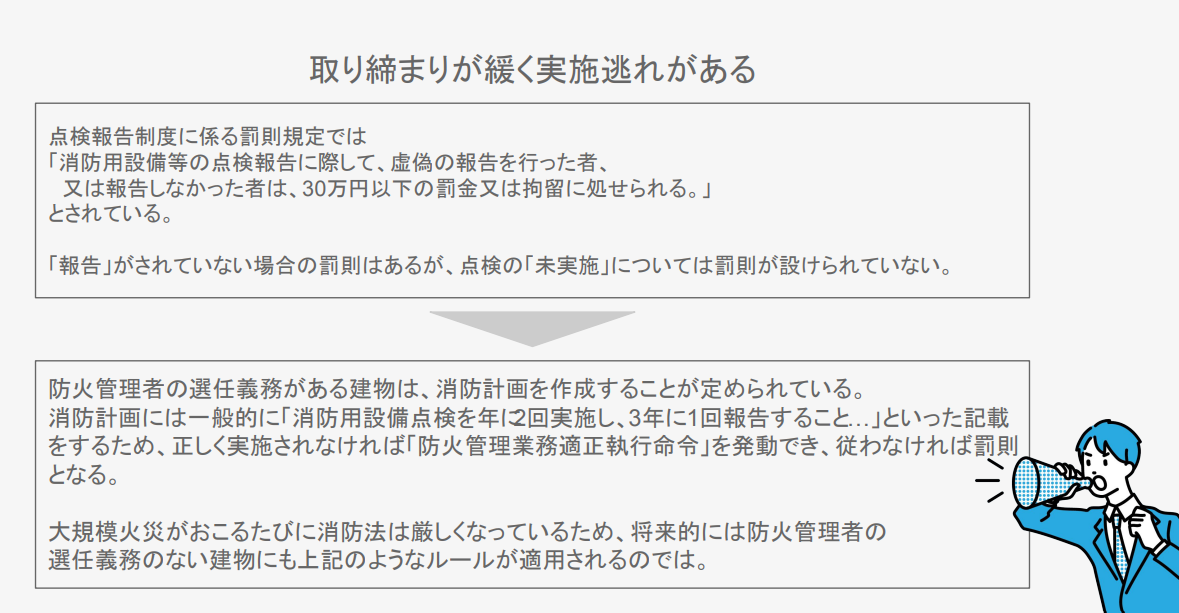

また、罰則規定が存在するにもかかわらず、報告率が低いことも指摘されました。世の中の半分が点検報告を怠っているため、行政機関も取り締まりに限界を抱えているとのことです。

さらに、消防設備点検の管理体制にも整っていないという課題があり、これが点検報告の複雑化につながっています。報告書が紙ベースで管理されている場合、膨大な資料を効果的に管理するのが難しいという声もありました。

これらの問題を解決するためには、情報の普及と管理体制の強化が不可欠です。建物所有者、行政機関、点検業者が協力し、消防用設備点検の重要性を広く認識し、適切に遂行できる体制を築くことが求められています。

消防設備点検の”ミライ”

消防設備点検は一般的な知名度が低く、広報活動が不足していると述べられました。

青木防災株式会社の成功事例では、積極的な広報活動でSNSフォロワーを4万人超えに増やし、防火・防災情報を発信しています。消防設備点検の重要性を広め、業界全体の安全性向上に貢献しています。

現行規定では虚偽の報告や未報告には罰則がある一方、点検未実施については罰則が存在しません。

しかし、消防計画には点検頻度が明記され、実施されない場合には防火管理業務適正執行命令が発動され、従わない場合には罰則が適用されます。

講師からは、今後の消防法改正に向けて、点検未実施に対する罰則規定が検討される可能性があると指摘されました。

建物所有者や管理者は、法改正の進展に注意を払いましょう。

建物の管理業務は最適化として、資料の電子化、全体的なDX化が重要だと述べられました。

株式会社スマテン:スタートアップ企業としてできること

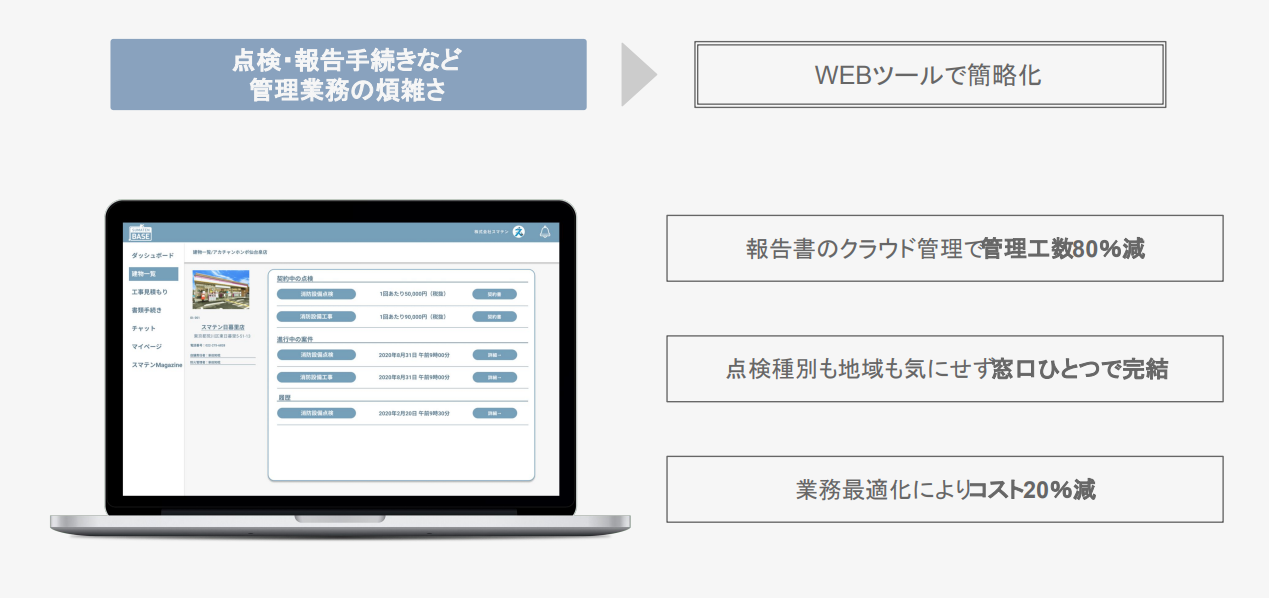

建物所有者や管理者の業務・点検コストと点検者の業務コストを削減するために、多重構造の解消と点検報告の仕組みを改善し、今までに実現されなかった法令点検の総合プラットフォームで解決します。

これにより、管理者と点検者双方のオペレーションコストを限りなく0に近づけることが実現するので、仕組みと構造から消防点検報告率の課題解決へと繋げていきますと述べられました。

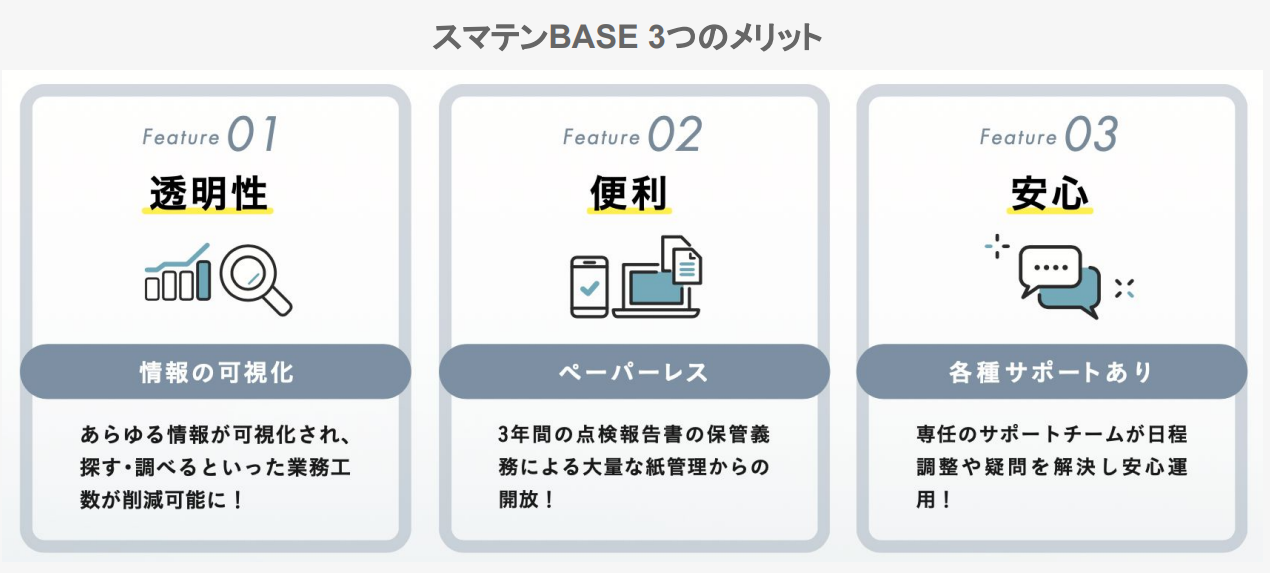

「スマテンBASE」

「スマテンBASE」では、簡単に消防点検の依頼・管理・コストの最適化ができ、管理物件の消防設備点検をはじめ建物に関わる10の法令点検管理をサポートしてくれます。

対象点検・調査

◆ 消防設備点検 ◆ 防火対象物点検

◆ 防火設備点検 ◆ 特定建築物定期調査

◆ 建築設備定期検査 ◆ 非常用自家発電設備点検

◆ キュービクル点検 ◆ 空調フロン点検

◆ 貯水槽設備点検 ◆ エレベーター点検

管理建物が多く管理業務が煩雑になっていたり、紙管理の為書類探しや 管理に時間がかかる管理業務を解決してくれます。

まとめ

消防設備点検は、火災や緊急事態への備えだけでなく、不動産の長寿命を保つ大切なステップです。

また、入居者の安全確保も不動産事業者にとって大きな責任です。定期的な消防設備点検は、入居者の安全を確保し、安心して住んでいただける環境を提供する手段の一つです。

さらに、適切な消防設備点検を行うことは罰金や訴訟から身を守る鍵となります。

今一度消防設備点検について確認することが大切です。