今回、全国賃貸不動産管理業協会(以下:全宅管理)が開催する『令和5年度経営戦略説明会』に参加致しました。室町三井ホール&カンファレンスにてオンライン中継とリアルの同時開催で全宅管理会員企業向けに行われました。

経営戦略説明会は、冒頭に宮代事務局長より

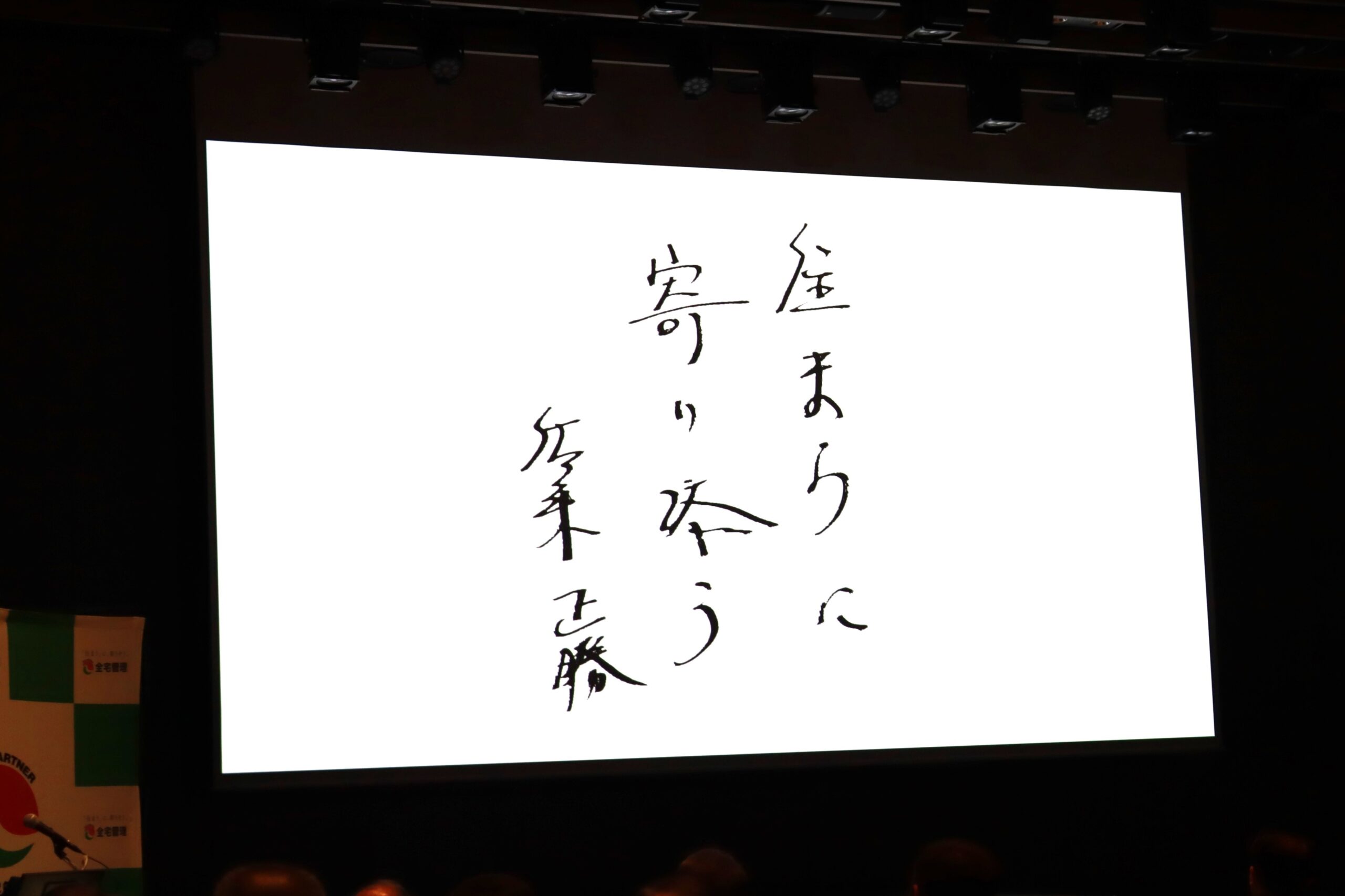

「住まう」に、寄り添う。

という協会の理念を会員企業の皆様に画一的ではなく、「最適」な形でその都度お伝えしたいという思いから今回の経営戦略説明会を実施した、との説明があり開会しました。

その後は、佐々木会長よりインタビュー形式の動画にて「賃貸管理の今と未来」、そして岡田専務理事より理念に対する講演、また副会長及び委員長から事業等についての発表、そして南総合研究所によるセミナーがございました。

本記事では佐々木会長のインタビュー動画と、岡田専務理事の講演をご紹介いたします。

まずは佐々木会長による「賃貸管理の今と未来について」です。

賃貸管理の今と未来について

22年前の賃貸管理業界と協会立ち上げへの思いとは?

「宅地建物取引業法が施行されてから50年以上になりますが、その間に賃貸管理業に関わる法整備やガイドラインが整備されていませんでした。その為、利益重視で業務を遂行している業者が多かったのです。そういった中で賃貸管理業のあるべき姿を、これから確立して行こうじゃないかと。日本の管理業のスタンダードモデルを確立していくんだ、という思いがありました。」と今の全宅管理の前身である賃貸不動産管理業協会の立ち上げ時の思いについて語ってくださいました。

また、当時なぜ管理業だったのかという点においては「中小零細業者が現場でしっかりと大手に負けない、あるいはオーナー様、地域の皆様から信頼をさらに勝ち取っていくためには、やはり『賃貸管理業がベース』だろうと思いました。賃貸管理業を基点に、しっかりと将来に向けて長くお仕事をしていただく、という面も含めて管理はしっかりすべきだろうと考えた」と当時の設立の背景もお話しくださいました。

また、一般社団法人化後は全宅連との協力を通じて、賃貸管理業務に特化した情報提供や法整備に取り組んできたこと、そしてこの取り組みの一環として、賃貸管理業登録制度の法制化や賃貸不動産経営管理士の国家資格化が実現し、協会として多くのことに取り組んできたことを知ることができました。

コロナ禍における賃貸住宅市場の変化について

コロナ禍における賃貸住宅市場の変化として「新型コロナウイルスの流行により、賃貸住宅市場も大きな変化を経験しました。リモートワークや都心からの移住需要の増加により、地方や郊外の物件への需要が高まり、空き家問題の対策も進展しました。しかし、一方で長時間居住空間にいることも増えたため、それに伴うトラブルや近隣関係の懸念も浮上しました。」と、コロナ禍における変化があったことも語っていました。

古くなった賃貸物件の価値を上げるには

古くなった賃貸物件の価値を上げるには?という質問では「古い建物にも価値を与えるためには、共用スペースの装飾やセキュリティの強化、入居者のニーズに合わせたカスタマイズ、周辺環境の整備などが重要です。古い建物でも、入居者が安心して過ごせる環境を提供することで差別化を図ることが可能です。賃貸管理業界は、長い間スクラップ&ビルドの流れが主流でしたが、最近ではストック社会への移行が進んでいます。そのため、建物の耐用年数を延ばすためのリノベーションや改修による付加価値の提供が求められています。」といったお話もありました。物件の価値を高めるには、入居者の立場に立った細やかな心遣いや提案が必要ということですね。

これから協会として目指すところ

「コロナ禍、世界情勢の影響により、これからも大きく変化していくと思います。もちろんAIやIT技術も重要ですが、賃貸管理の現場ではそれだけではカバー出来ません。

何をおいても一番最優先すべき、そして最終手段として変わってはいけないものは

『人間力』

であると思っています。「住まう」に、寄り添う。はそういったことを原点に考えたスローガンです。心のさらなる向上に向けて取り組んでいきたい。そういったことが日本の資産価値の向上に向けて繋がっていくというのを社会に向けて示していきたい。」

昔、現在、そして未来も状況は変化していきます。しかし、その中でも変わらない、変わってはいけない大事なものは「人間力」。心に非常に残った言葉でした。

続いては岡田専務理事の理念に対する講演です。

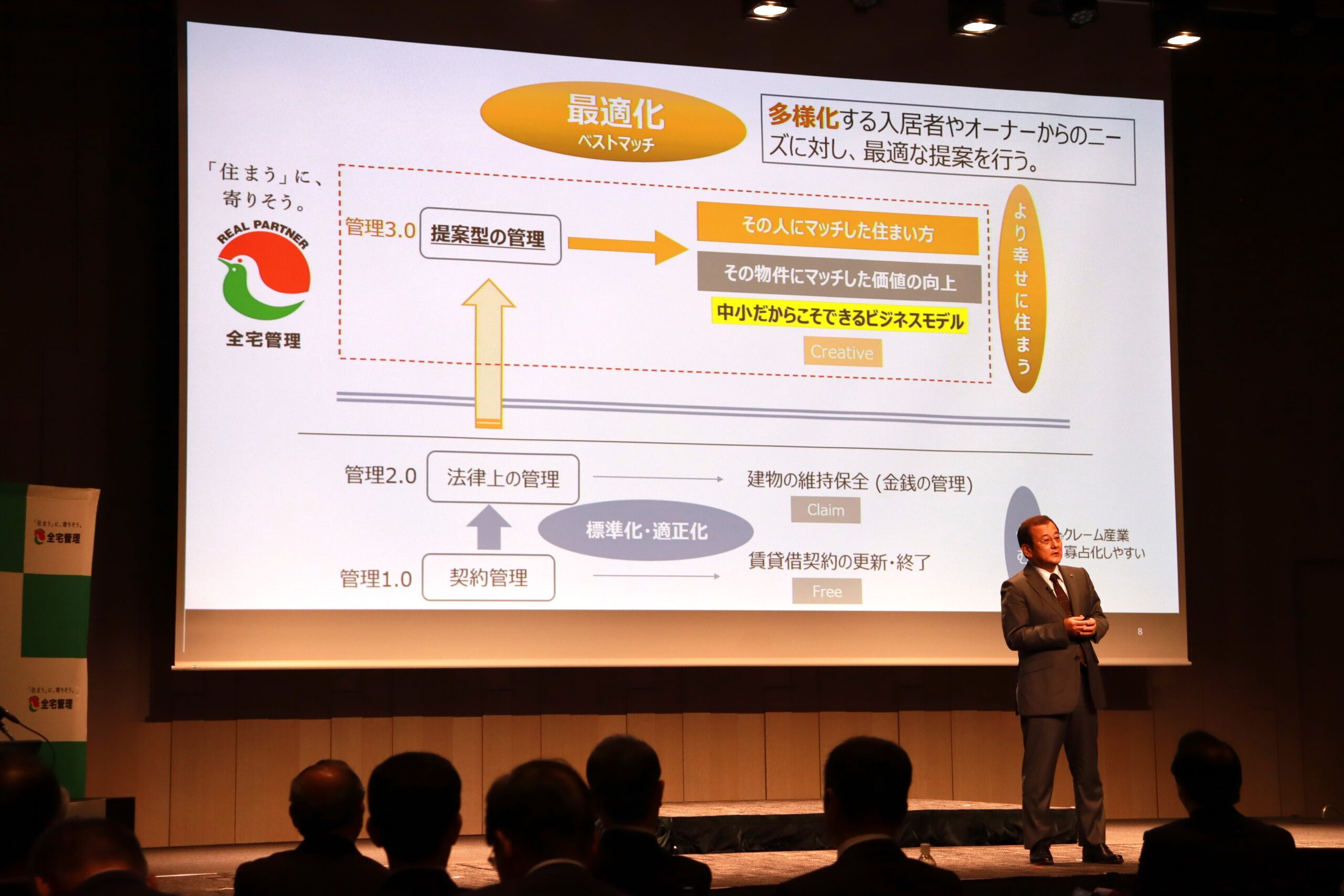

標準化・適正化 +「最適化」=「より幸せに住まう」

冒頭に岡田専務理事より「佐々木会長がおっしゃった通り、私達全宅管理は、『住まうに、寄りそう。』とのスローガン、理念の基に歩んで来ました。それは、賃貸管理業の『標準化』『適正化』を目指してきた歩みでもあります。賃貸管理業の法律が無い中、賃貸管理業務は地域性も非常に高く、各社バラバラな方法で、しかも各社が不安な気持ちを抱え仕事を行っていた状況でした。

しかし、賃貸住宅管理業法が制定された今、我々は次のステージに向かわなければなりません。我々全宅管理が今まで実行してきた考え方、目指してきた方向性を今一度見直す時期が来たのだと思います。いわば『賃貸管理業を管理する』必要性があるのです。」と、賃貸管理業の次なるステージに向けて何をすべきなのか(HOW)、というお話からスタートしました。

HOW 何をするのか

「全宅管理が向かう次のステージは、標準化、適正化にプラスした『最適化』です。

『最適化』とは、そこに住む人が「より幸せに住まう」という考え方です。」

と、そこに住む人により個別に最適な住まいをご提案していくという考え方です。

『最適化』とは

「例えば「駅から20分以上」、「築30年以上」などを理由として物件をランク付けし、条件が劣るなら賃料を下げるしかないと考えることが我々の常識となっていませんか?もし、その物件から映画館が徒歩5分にあったなら、映画好きの人にとっては最高の条件になりませんか。海に歩いて行けたら、サーフィンをする人、釣り好きの人、絵を描くのが好きな人にとっては最高な物件になりませんか。周りが山や畑だらけでも、子育て、家庭菜園等したい方にとっては最高の物件になります。最近、狭いワンルームタイプの部屋が決まらないという話を聞きます。でも、家電製品を付けてみたら外国の方にとっては当たり前の設備であり、これから生活を始める人など、良好な入居者確保に繋がります。その物件にマッチした入居者は、すぐに退去することなく、永く住んでくれます。その部屋はその人にとって「最適」な住まいとなるからです。今の時代、最高の入居になります。賃料も逆に上げる事も可能となります。

それは、借りる方も、オーナーにとっても最高の結果となります。」

と、先ほど佐々木会長のお話にもありましたが、入居者のニーズに合わせたカスタマイズ、そしてカスタマイズといっても様々です。その物件にマッチした価値を探し、入居者に対して提案していくこともカスタマイズだと思いました。個々の想いや環境、状況に寄り添い、その方にあった、一つの最適な住まいを見つける、ということであると。

「これこそ、大手会社ではなかなかできない、地域に密着した我々だからこそできる独自性で創造的な管理業です。」

と提案型の管理への進化に向けたお話がありました。

3つの戦略と3年後までに目指す目標

「そのステージを目指し、そんな世界を実現するため、全宅管理は大きな戦略を3つ設けました。それは、一つ目は、理念である「住まうに、寄りそう。」を更に推し進めること。二つ目は、その理念共有の輪を広げていくこと。三つ目は全宅管理の仲間達と更なる高みを目指すことです。」

「3年後までに「登録業者であるハトマーク会員」の過半数の会員数を目指します。そしてこれから全宅管理は、会員企業に何を還元していくかも重要です。その一つとして、女優の小雪さんを使用したTV広告を打ちます。今までのテレビCMの手法ではありません。TVerによるネット配信のTV広告です。この手法により、特定のターゲットにリーチし、情報を収集することができます。」と、最後に広告の配信を発表。

同時に”賃貸管理を任せるなら全宅管理の会員店へ”とお客様に見分けてもらう為、極めて分かり易いのぼり旗を会員へ無料配布することも発表されました。広告を見て、街へ出た時にのぼり旗をみて会員と認知してもらう取り組みです。

まとめ

今回、参加させていただき、協会設立時の「賃貸管理業のあるべき姿を、これから確立していくんだ、日本の管理業のスタンダードモデルを確立していくんだ」という思いが実り、そしてそれがさらなる発展を遂げていく熱気や想いを強く感じることができました。

確かに、現在インターネット上において「検索結果がそれぞれ違う」「人によってタイムラインに表示されるコンテンツが違う」「個別に提案されるコンテンツが異なる」といった個別の最適化が常に行われています。

賃貸住宅においてもこの個別「最適化」、そして「提案型の管理」への進化が非常に大事になってくると改めて思いました。これからの賃貸管理業界の変化、発展に引き続き注目していきたいと思います。